Wie der Meeresspiegel seit 1900 ansteigt

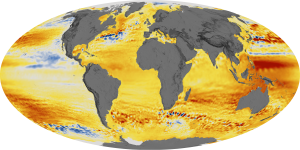

Thomas Frederikse vom California Institute of Technology in Pasadena wertete gemeinsam mit Kollegen aus Belgien, Deutschland, Taiwan und China eine Vielzahl an Daten und Modellen aus. Sie nutzten sowohl über Jahrzehnte aufgezeichnete Pegelstände und Satellitenaufnahmen als auch neuere Abschätzungen über globale und regionale Anstiege des Meeresspiegels. Diesen Veränderungen ordneten sie für einzelne Jahrzehnte die relevanten Ursachen – Gletscherschmelze, Staudammbau, thermische Ausdehnung im Zuge der Erderwärmung und Variationen der Grundwasserspiegel – zu. Demnach trägt über den gesamten Analysezeitraum das Abschmelzen der Gletscher etwa doppelt so stark zum Meeresspiegelanstieg bei wie die thermische Ausdehnung des Wassers.

Während der 1940er Jahre stieg der Meeresspiegel überdurchschnittlich um bis zu drei Milliemeter pro Jahr. Verantwortlich für diesen Effekt war vor allem ein Abschmelzen der kontinentalen Inlandsgletscher und der Eismassen auf Grönland. Der beschleunigte Anstieg ab Ende der 1970er Jahre wurde dagegen von einer Kombination aus Eisverlust auf Grönland und der Wärmeausdehnung des Wassers verursacht. Den ungewöhnlich langsamen Anstieg in den 1960er und 1970er Jahren konnten die Forscher mit dem Bau zahlreicher Staudämme während dieser Jahrzehnte begründen. Zwischen 1900 und 2003 sollen insgesamt so etwa 10.000 Kubikkilometer Wasser gestaut und nicht in die Meere geflossen sein, entsprechend einer Verringerung des Meeresspiegelanstiegs um etwa 26 Millimeter.

„Die Summe aller bekannten Prozesse erklärt den beobachteten Anstieg des Meeresspiegels sehr gut“, sagt Thomas Frederikse. Das gelte sowohl global als auch für einzelne Regionen der Weltmeere. Allein den geringen Anstieg in den 1920er Jahren können die Forscher bisher noch nicht eindeutig erklären. Die Datenlage sei schlicht zu dünn, da in dieser Zeit nur sehr wenige Pegelstände an ausgewählten Orten wie etwa Amsterdam oder Brest aufgezeichnet wurden. Dennoch zeigt diese Studie, dass für die Erklärung des Meeresspiegels keine bislang unbekannten Prozesse wie etwa die thermische Ausdehnung von Tiefengewässern hinzugezogen werden müssen. „Das ist wichtig, da so für zukünftige Prognosen des Meeresspiegels grundsätzlich die Summe der Schmelzraten und die Wärmeaufnahme der Ozeane zu beachten ist“, sagt Frederikse.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit