Streptomyces: Antibiotika-Produzent ist Mikrobe des Jahres 2016

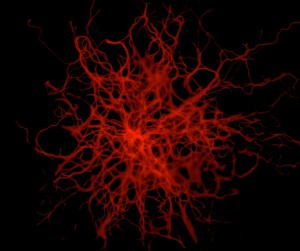

„Streptomyces gehört mit seiner ökologischen Funktion und als Antibiotika-Produzent zu den bemerkenswertesten Bakterien, die wir kennen“, sagt Mikrobiologe Harald Engelhardt vom Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried. Streptomyceten leben im Boden, in Gewässern und als Symbionten verschiedener Tiere. In der Erde sind sie wesentlich am Recycling von Biomasse beteiligt, indem sie zahlreiche Enzyme ausscheiden, die auch schwer abbaubare Naturstoffe wie Zellulose, Chitin und Lignine in verwertbare Bruchstücke spalten. Einige der Enzyme werden für biotechnologische Verfahren genutzt. Als Bewohner des Darms von Insekten und Regenwürmern helfen sie den Tieren bei der Verdauung und tragen zur Humusbildung bei. Unter dem Mikroskop betrachtet, werden weitere Besonderheiten deutlich: Die Mikroben wachsen – für Bakterien höchst ungewöhnlich – als Geflecht sich verzweigender Hyphen, das einem Pilzmyzel ähnelt. Bei Nährstoffmangel entsteht an der Bodenoberfläche ein sogenanntes Luftmyzel, das widerstandsfähige Sporen bildet, die bei günstigen Umweltbedingungen wieder auskeimen.

Durch die Freisetzung ganz unterschiedlicher antibiotisch wirksamer Verbindungen verschaffen sich Streptomyceten einen Überlebensvorteil gegenüber konkurrierenden Bakterien und Pilzen. „Streptomyceten sind die Pharmazeuten unter den Mikroben“, sagt Engelhardt. Etwa 70 Prozent aller aus Bakterien gewonnenen Antibiotika stammen von Arten dieser Gattung. Dazu zählen Vancomycin, das gegen multiresistente Staphylokokken eingesetzt wird, Nystatin, das gegen Infektionen durch Candida-Hefen und andere Pilze wirkt sowie Avermectine, die der Bekämpfung von Parasiten dienen. Auch das Krebsmittel Actinomycin D stammt aus einer Streptomyces-Art. Für die Entdeckung des Streptomycins aus Streptomyces griseus erhielt Selman Waksman 1952 den Nobelpreis für Medizin. Mit demselben Preis ausgezeichnet wurden 2015 William Campbell und Satoshi Ōmura, weil sie die Wirkung von Avermectinen gegen Wurminfektionen nachgewiesen und diese Substanzen auch zur Bekämpfung anderer Parasiten weiterentwickelt haben.

Rhizobium: Knöllchenbakterium ist „Mikrobe des Jahres 2015“

Urahn der Pflanzen ist „Mikrobe des Jahres 2014“

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit