Ferne Welten im Visier: Die Milchstraße wimmelt von Exoplaneten

Denn wie immer klarer wird, ist unsere Sonne mit ihren Planeten nichts Besonderes. Viele Sterne besitzen einen oder gleich mehrere Planeten. Wahrscheinlich gibt es mindestens so viele Planeten wie Sterne am Himmel. Die meisten Astronomen sind deshalb der Hoffnung, dass in den kommenden zehn Jahren ein erdähnlicher, wasserhaltiger Planet in den Messdaten auftaucht, der Leben beherbergen könnte. Mit ein wenig Glück könnte schon die nächste oder übernächste Generation großer Teleskope sogar Spuren von Stoffwechselprodukten lebender Organismen in dessen Atmosphäre nachweisen. Wohlgemerkt wiese dies zwar nicht auf intelligentes Leben hin, doch zumindest auf primitive Formen wie etwa Algen. Zunächst aber versuchen Astrophysiker weltweit, möglichst viele Exoplaneten ausfindig zu machen, um diese dann genauer untersuchen zu können.

Vor allem das NASA-Weltraumteleskop Kepler hat sich hierbei einen Namen als herausragender Planetenjäger gemacht und seine Erwartungen mehr als erfüllt, sagt der Astrophysiker Guillaume Hébrard vom Centre Nacional de la Recherche Scientifique in Paris: „Wir haben mittlerweile tausende Planetenkandidaten, von denen eine Handvoll auch erdähnliche Planeten in der bewohnbaren Zone um ihren Stern sind.“ Und erfahrungsgemäß werden andere Teleskope die allermeisten Kandidaten als echte Planeten bestätigen.

Die gängigsten Nachweismethoden für Exoplaneten

Die Astronomen kennen mehrere Methoden, um Exoplaneten nachzuweisen. Als effektivste haben sich die Transit- und die Radialgeschwindigkeitsmethode etabliert. Bei Transits zieht ein Planet vor seinem Stern vorbei und verdunkelt ihn so für kurze Zeit. Über eine solche Mini-Sonnenfinsternis können Astronomen die Größe des Planeten berechnen, nicht jedoch seine Masse. Das Weltraumteleskop Kepler nutzt diese Methode äußerst erfolgreich. Sie funktioniert jedoch nur, wenn Stern und Planet in direkter Sichtlinie zur Erde liegen.

Bei der Radialgeschwindigkeitsmethode messen Astronomen, ob ein Stern sich periodisch hin- und herbewegt. Auch wenn ein Stern der schwerste Himmelskörper in einem Sternensystem ist, so ziehen seine Planeten mit ihrer Schwerkraft doch an ihm, und zwar umso stärker, je schwerer sie sind. Diese Methode erlaubt also die Bestimmung der Masse eines Planeten. Gegenwärtige Instrumente können Radialgeschwindigkeiten eines Sterns um einen Meter pro Sekunde nachweisen. Unsere Erde wäre damit noch nicht sichtbar, sie bewegt die Sonne nur um zehn Zentimeter pro Sekunde. Jupiters Einfluss auf die Sonne wäre hingegen mit zwölf Metern pro Sekunde gut zu messen.

Einige wenige Exoplaneten konnten irdische Großteleskope und das Weltraumteleskop Hubble sogar direkt ablichten. Diese Methode funktioniert aber nur bei sehr großen und deshalb hellen Planeten, die nicht zu nahe an ihrem Stern liegen. Denn dieser überstrahlt alles in seiner Nähe. Astronomen müssen für solche Aufnahmen das Sonnenlicht möglichst gut ausblenden und den Bildkontrast mit allen erdenklichen Mitteln ausreizen.

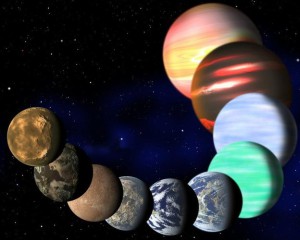

Mit heutigen Methoden sind vor allem mittelgroße bis sehr große Planeten nachweisbar, die eng um ihren Stern kreisen und deshalb zu heiß für mögliches Leben sind. Kommende Teleskope werden diese Grenze immer weiter hinausschieben, so dass immer kleinere und weiter außen liegende Planeten sichtbar werden.

Geburt eines Planetensystems

Denn die Mehrheit der Sternensysteme besitzt mindestens einen Planeten. In Systemen mit mehreren Planeten wiederum bewegen sich diese mehr oder weniger in einer Ebene um ihr Zentralgestirn. Auch in unserem Sonnensystem weichen die Bahnneigungen nur um wenige Grad voneinander ab. Daraus schließen Astronomen, dass Planetensysteme wahrscheinlich grundsätzlich auf eine ähnliche Weise entstehen.

Nach der gängigen Theorie bilden sich Planetensysteme aus interstellaren Gas- und Staubwolken, die immer enger rotieren und sich dabei verdichten, bis sie eine sogenannte protoplanetare Scheibe formen. In dieser backen zunächst Staubteilchen zu Gesteinbrocken zusammen, bis schließlich erst Kleinplaneten entstehen und diese wiederum durch Kollisionen große Planeten bilden. Die meiste Masse sammelt sich aber im Zentrum, in dem ein neuer Stern wächst. Ist er dicht und heiß genug, zündet sein Sonnenfeuer. Da ein junger Stern stark strahlt, fegt er den inneren Bereich seiner protoplanetaren Scheibe langsam von Gas frei. Planeten haben hier nur begrenzt Zeit zum Wachsen.

Große Gasriesen wie Jupiter sind deshalb vergleichsweise selten. Denn sie müssen schnell genug Masse anhäufen und dank ihrer Schwerkraft Gas aufsammeln, bevor der junge Stern die ungebundenen Gaswolken in die Tiefen des Alls geblasen hat. Kleinere Planeten gibt es hingegen in großer Zahl. Laut einer kürzlich erschienenen Studie sind einige Sternensysteme sogar so dicht mit Planeten vollgepackt, dass kein weiterer hinzugefügt werden könnte, ohne dass das System instabil würde. Dies könnte zu Kollisionen führen oder dazu, dass ein Planet aus dem System herausgeschleudert wird.

Exotische Welten

Viele Exoplaneten ähneln den Planeten in unserem Sonnensystem. Sie sind heiße Felsplaneten wie Merkur oder Gasriesen mit einem festen Gesteinskern und einer ausgedehnten Gashülle wie Saturn oder Jupiter. Ein häufig gefundener Typ heißt Super-Erde. Der Name besagt aber weiter nichts, als dass der Exoplanet etwas schwerer ist als die Erde und von seiner Zusammensetzung her wahrscheinlich ein Gesteinsplanet. Er ist kein Hinweis auf ein lebensfreundliches Umfeld. „Dieser Planetentyp ist unglaublich zahlreich in engen Umlaufbahnen um ihren Stern vertreten“, sagt der Astronom Andrew Howard. „Wir sind aber noch nicht in der Lage, sie weiter außen nachzuweisen, etwa in der Distanz der Erde zur Sonne.“

Es sind auch exotische Welten bekannt, die in keines der üblichen Raster passen. Zu den ersten entdeckten Exoplaneten überhaupt gehören Planeten, die um Pulsare kreisen. Pulsare sind extrem dichte Neutronensterne, die als Überrest einer Supernova-Explosion entstanden sind und starke Strahlung aussenden. Auf Planeten in ihrer Nähe ist kein Leben möglich.

Manche Planeten befinden sich in Doppelsternsystemen und werden deshalb von zwei Sonnen beschienen. Andere Planeten hingegen – nach einigen Studien sogar sehr viele – streifen ganz ohne Sonne kalt durchs All. Wahrscheinlich wurden diese Nomadenplaneten durch Wechselwirkungen mit anderen, schweren Planeten aus ihrem Ursprungssternensystem herauskatapultiert.

Wieder andere Himmelskörper sind Wasserwelten, die gänzlich mit Wasser oder Eis bedeckt sind oder gar mit einer dichten Atmosphäre aus Wasserdampf. Letztes Jahr fanden Astronomen sogar einen Planeten, dessen Kruste zu einem großen Teil aus Diamant besteht. Forscher vermuten auch, dass viele große Exoplaneten Monde besitzen. Bislang hat sich zwar noch kein solcher Exomond bemerkbar gemacht, dafür aber ein Planet, der nur so groß ist wie unser Mond.

Einige Planeten sind aufgrund ihrer Nähe zum Zentralgestirn so heiß, dass ihre Atmosphäre verdampft und in die Tiefen des Alls entschwindet. Astronomen konnten einen Exoplaneten beobachten, dessen Gashülle sich gerade im Prozess der Auflösung befindet. Manche Planeten umkreisen ihren Stern auch auf so exzentrischen Bahnen, dass sie ihm einmal im Jahr sehr nahe kommen und sich dann wieder weit von ihm entfernen. Dabei überstreifen sie unterschiedlichste Temperaturzonen. Wasser könnte auf ihnen also abwechselnd als Eis, als Flüssigkeit oder als Dampf vorkommen.

Einen wichtigen Schluss hat Planetenforscherin Sara Seager vom Massachusetts Institute of Technology aus den jüngsten Ergebnissen gezogen: „Flüssiges Wasser kann auf sehr viel mehr Typen von Planeten existieren als nur auf erdähnlichen.“ Auf dem Jupitermond Europa etwa schwappt unter einer gefrorenen Eisoberfläche vermutlich ein bis zu hundert Kilometer tiefer salziger Ozean. Solche Erkenntnisse sind vor allem für die Suche nach lebensfreundlichen Planeten von entscheidender Bedeutung.

Bewohnbare Planeten?

Alles Leben auf der Erde ist an Wasser gebunden. Wasser ist ein hervorragendes Lösungsmittel und Basis aller bekannten organischen Prozesse. Außerirdisches Leben könnte nach einem Bericht der Akademien der Wissenschaften der USA theoretisch zwar auch auf einer anderen Flüssigkeit basieren. Wasser gehört aber zu den häufigsten Flüssigkeiten und ist astronomisch gut nachzuweisen.

Als „bewohnbare Zone“ bezeichnen Astronomen deshalb die Entfernung eines Planeten von seinem Stern, bei der flüssiges Wasser auf ihm existieren kann. Zu weit außen würde es gefrieren, zu weit innen verdampfen. Denn die Temperatur eines Planeten hängt davon ab, wie viel Licht und Wärmestrahlung er von seinem Stern erhält. Die bewohnbare Zone liegt bei größeren und heißeren Sternen dementsprechend weiter außen.

Das bedeutet aber nicht, dass auf Planeten in der bewohnbaren Zone auch automatisch lebensfreundliche Bedingungen herrschen. Die Venus würde aufgrund ihres Abstands zur Sonne zwar den Definitionen entsprechen. Wegen eines extrem starken Treibhauseffektes liegt ihre Oberflächentemperatur aber bei rund 450 Grad Celsius. Ohne Treibhauseffekt läge sie unter dem Gefrierpunkt.

Der Abstand eines Planeten zu seinem Stern taugt folglich nur als sehr grobes Kriterium für seine Lebensfreundlichkeit. Die Zusammensetzung der Planetenatmosphäre hat ebenfalls entscheidenden Einfluss. Sie kann mit heutigen Mitteln aber nur in seltenen Fällen und nur mit geringer Präzision bestimmt werden. Astrobiologen warten auf die nächste Generation von Teleskopen, mit denen es möglich werden wird, interessante Exoplaneten genauer zu untersuchen.

Vor allem auf das milliardenteure James-Webb-Weltraumteleskop, das in einigen Jahren ins All starten soll, setzen viele Forscher große Hoffnungen. Ob es außer physikalischen Messungen auch Leben wird nachweisen können, hängt aber von mehreren Zufallsfaktoren ab, die allesamt glücklich verlaufen müssen. Das Teleskop müsste einen hinreichend großen, wasserhaltigen Planeten finden, der in der bewohnbaren Zone eines nahe gelegenen, ruhigen und nicht zu heißen Sterns liegt. Wenn auf ihm Leben herrscht und dieses Leben nachweisbare organische Gase produziert, die nicht zu schnell von UV-Strahlung wieder abgebaut werden, dann könnte bereits dieses Teleskop einen zweiten belebten Planeten finden.

Bis zu einem solchen Tag ist jedoch Vorsicht geboten, wenn ein Planet ohne individuelle Analyse als zweite Erde angepriesen wird. Noch ist keine bekannt – der Wettlauf um ihre Entdeckung aber in vollem Gange. Bleiben wir also gespannt, denn wie Seager meint: „Wenn es eine wichtige Lektion von den Exoplaneten zu lernen gibt, dann heißt sie: Alles ist möglich innerhalb der Gesetze von Physik und Chemie.“

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit