Extrem elastisch: Erste Batterie zum Dehnen

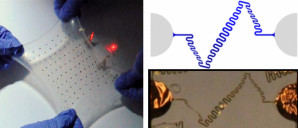

„Eine dehnbare, wiederaufladbare Batterie, die ganz andere Eigenschaften bietet als alles, was vorher möglich war“, beschreiben die Forscher ihre neue Entwicklung Das große Team um John Rogers von der University of Illinois und Yonggang Huang von der Northwestern University hatte Felder kleiner Elektrodenpunkte in flexibles Silikon eingebettet. Untereinander verbunden waren die Metallpunkte über mehrfach gefaltete Zickzackdrähte. „Die dehnbaren Verbindungen nutzen ein ‚selbstähnliches’ Design mit einzigartiger ‚Feder in der Feder’-Mechanik. Daraus ergibt sich eine mehr als viermal höhere Dehnbarkeit als bei früheren Entwicklungen.“

Die Drähte waren in doppelter Weise geknickt: zunächst ganz fein im Zickzack und diese Unterstruktur noch einmal grob wie ein Zollstock: die erwähnte Selbstähnlichkeit oder „Feder in der Feder“. Wird das Silikon gedehnt, so entfaltet sich zunächst der Zollstock-Doppelknick zwischen den Elektroden, bis auf etwa sechsfache Länge. Noch weiter gezogen, entfalten sich auch die feinen Zickzackknicke, bis der Verbindungsdraht bei rund 300-prozentiger Dehnung des Silikons relativ geradlinig vorliegt. Zieht sich das Silikon wieder zusammen, nehmen die eingebetteten Drähte ihre ursprüngliche Form wieder ein, ohne Schaden zu nehmen. Auch dem Stromfluss schadet das Dehnen nicht, wie die Messungen zeigen, und das Leuchten einer Diode verändert sich nicht.

Der Prototyp von den Maßen einer großen Briefmarke war auch in seinen anderen Elementen höchst dehnbar. Eingebettet in mehrere nur 250 Mikrometer dicke Silikonelastomerschichten waren vor allem Anoden- und Kathodenschicht: zwei Felder von hundert durch die Drähte parallel geschaltete Metallplättchen – Kupfer in der Anodenschicht und Aluminium in der Kathodenschicht –, die durch das Dehnen schlicht mehr seitlichen Abstand zueinander gewannen. Als Elektrolyt in der Mitte sorgte ein Gel für anhaltenden Ionentransport. Auch bei maximaler Dehnung behielt die kleine Batterie noch eine Kapazitätsdichte von rund 1,1 Milliamperestunden pro Quadratzentimeter, so die Forscher. Voll aufgeladen, versorgte die kleine Batterie eine Leuchtdiode für rund neun Stunden. Auch nach 20 Ladezyklen verzeichneten die Forscher nur einen geringen Leistungsverlust.

„Als zusätzlichen Vorteil haben wir dehnbare, drahtlose Ladesysteme integriert“, schreiben Rogers und Kollegen. Die möglichen Anwendungen reichen von robusten Energiequellen in Kleidung, auch kombiniert mit tragbarer Photovoltaik, zu solchen für autarke Sensoren unter Belastung oder auch für implantierte medizinische Geräte wie Insulinpumpen oder gar Herzschrittmacher. Bis zum tatsächlichen Einsatz halten die Forscher noch weitere Verbesserungen für nötig – an den Materialien der Batterie ebenso wie an ihrer Lade-Effizienz.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit