Der Weg zur künstlichen Photosynthese

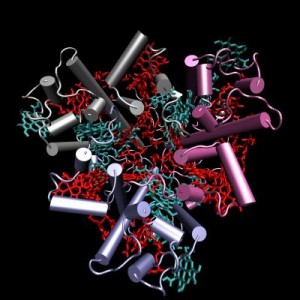

"Die künstliche Photosynthese sollte innerhalb der nächsten 20 Jahre Energie in einem kommerziellen Maßstab liefern können", ist Graham Fleming von der University of California in Berkeley überzeugt. Grund für diesen Optimismus liefern Ergebnisse, die zusammen mit Forschern der Universitäten in Toronto und London erzielt werden konnten. Sie fanden heraus, wie in dem natürlichen Lichtfänger der Blätter oder Grünalgen, dem Chlorophyll, quantenmechanische Prozesse die Umwandlung des Sonnenlichts in energiereiche Zuckermoleküle einleiten. Sowohl der Aufbau als auch die Struktur winziger Molekülantennen, identifiziert als sogenannter LHCII-Komplex, spielen dabei eine entscheidende Rolle.

"Während eines sonnigen Tages strahlen pro Sekunde mehr als 100 Millionen Milliarden rote und blaue Lichtteilchen auf ein Blatt ein", sagt Alexadra Olaya-Castro vom University College London. Innerhalb des extrem kurzen Zeitraums von einer milliardstel Sekunde wird dabei in Blättern die Sonnenenergie eingefangen und für den Aufbau von Proteinen und Zuckermolekülen nutzbar gemacht. Mit künstlichen Sonnenfängern im Labor funktioniert dieses Aufsammeln des Sonnenlichts noch nicht so effizient wie in der Natur. Doch durch die Aufklärung der natürlichen Wandlungsprozesse in Blättern hoffen die Forscher, dieses Problem schon bald lösen zu können.

Einige technisch nutzbare Kandidaten für molekulare Lichtfänger, die sogenannten Chromphore, gibt es bereits. Wichtig dabei ist, dass diese das Sonnenlicht in all seinen Farben sehr gut einfangen können. In einem zweiten Schritt sollen dann Computersimulationen und theoretische Modelle helfen, die optimale Anordnung für diese Lichtfänger zu finden. Dabei gilt es, die eingefangene Energie für einen längeren Zeitraum als bei den natürlichen Grünpflanzen zwischen zu speichern. Gelingt dieser Schritt, lockt eine künstliche Photosynthese, die zur Erzeugung von Strom, Wasserstoff oder eben auch von Zuckermolekülen und damit für verwertbare Treibstoffe taugen könnte.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit