T-Shirt als Kraftwerk – Solarstrom aus der Faser

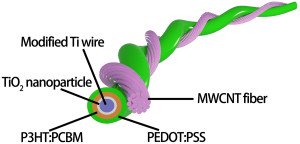

„Unser wichtigstes Ziel war es, die Effizienz der Solarfasern zu erhöhen“, sagt Huisheng Peng, Leiter des State Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers an der Fudan Universität in Shanghai. Das gelang ihm und seinen Kollegen mit Nanopartikeln aus Titandioxid, die den Kontakt zum lichtaktiven Material und den Transport der elektrischen Ladungen deutlich verbesserten. Der komplette Aufbau ist sehr komplex: Ausgehend von einem hauchdünnen Titandraht deponierten die Forscher zuerst eine Schicht aus Titandioxid-Nanoröhrchen rund um diesen Draht. Darauf folgte die nun erstmals verwendete Schicht aus kugelförmigen Titandioxid-Nanoteilchen. Über diese konnten die Elektronen, erzeugt in einem Mantel aus lichtaktiven Kunststoffen, besser zu den Elektroden der Solarfaser wandern. Schließlich verdrillten die Forscher diesen lichtaktiven Faden mit einer Faser aus mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen.

Dank der stabilen Kohlenstoff-Nanoröhrchen zeigte sich die Faser nicht nur ausgesprochen stabil. Sie diente auch als Anode der fadenförmigen Solarzellen. Der Kern der Faser aus Titan übernahm die Aufgabe der Kathode. Den Einfluss der Nanoteilchen aus Titandioxid ermittelten Peng und Kollegen durch vergleichende Messungen der Stromausbeuten mit Solarfasern, die ohne die zusätzliche Titandioxid-Schicht gefertigt wurden. So ließ sich der Wirkungsgrad von 1,31 auf 1,78 Prozent steigern. Laut Peng seien aber noch weitere Steigerungen möglich.

Weniger Probleme als die geringe Stromausbeute machte dagegen die mechanische Stabilität der insgesamt knapp 200 Mikrometer dicken und einige Zentimeter langen Fasern. Verwoben zu einem grobmaschigen Netzwerk rollten und verbogen die Forscher die Stromfasern über tausend mal und konnten danach noch etwa 85 Prozent des ursprünglichen Wirkungsgrads erreichen. Ausgesetzt an Luft alterten die Fasern allerdings, so dass sie nach 16 Tagen nur noch 70 Prozent der anfänglichen Stromausbeute aufwiesen. Noch nicht getestet wurde der Einfluss von Wasser, der für die Nutzung in waschbaren Textilien möglichst gering sein sollte. Dafür sind die Forscher überzeugt, dass ihr Fertigungsprozess leicht an die Produktionsverfahren der Textilindustrie angepasst werden könnte, um größere Mengen an Stromfasern herstellen zu können.

Nicht nur Sonnenlicht soll in Zukunft von Textilien in elektrischen Strom gewandelt werden. So setzt die Gruppe um Zhong Lin Wang am Georgia Institute of Technology auf piezoelektrische Fasern mit einem Kern aus Zinkoxid, die allein durch mechanische Bewegungen Strom erzeugen können. Seit einigen Jahren entwickeln Wang und Kollegen immer ausgefeiltere Prototypen. Bisher reicht der piezoelektrisch erzeugte Strom höchstens aus, um einzelne Leuchtdioden zu betreiben. So zeigen beide Ansätze, dass der Weg zu einem verlässlich stromerzeugenden Stoff noch sehr weit ist. Allerdings ließen sich auch Solarfasern und piezoelektrische Fäden miteinander kombinieren, um die Stromausbeute weiter zu steigern. Parallel gilt es, vor allem die Stabilität dieser Fasern gegenüber Luft und Wasser etwa durch eine geschickte Kapselung weiter zu erhöhen. Dann wäre es durchaus vorstellbar, dass Stromfasern in Zukunft einen mitgeführten Akku permanent aufladen, der darauf als Backup-Versorgung für mobile Elektronik dienen könnte.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit