Plastik wandelt Wärme in elektrischen Strom

Die Grundlage für diese Entdeckung der Chemiker um Xavier Crispin von der Universität Linköping bilden Kunststoffe, die elektrischen Strom leiten können. Diese lassen sich bisher für flexible und biegsame Elektronikbauteile oder Solarzellen verwenden. Um aus diesem speziellen Plastik auch ein kleines Stromkraftwerk zu fertigen, mengten die Forscher dem noch flüssigen Plastikrohstoff eine eisenhaltige Lösung bei. Mit dieser Mischung beschichteten sie hauchdünn eine Glasplatte. Das fertige Modul heizten sie nun auf einer Seite auf etwa 50 Grad Celsius auf, die andere Seite dagegen blieb kühl bei einer Raumtemperatur von gut 20 Grad. Genau dieser Temperaturunterschied versetzte nun die Elektronen in dem Kunststoff in Bewegung. Die Folge dieses sogenannten Seebeck-Effekts: Es fließt ein elektrischer Strom.

Geringe Ausbeute der Plastikkraftwerke

Mit einer Ausbeute von einigen Mikrowatt ist die Effizienz dieser Wärme-Strom-Wandler zwar sehr gering. Doch reicht sie aus, um kleine Sensoren beispielsweise für Wasser- oder Luftanalysen zu betreiben. Der Austausch von Batterien oder gar ein Stromanschluss würde dort mit diesen Plastikkraftwerken überflüssig werden.

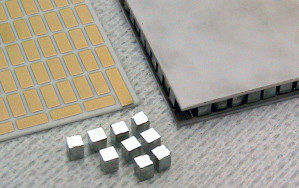

Viele Forschergruppen arbeiten weltweit an solchen thermoelektrischen Kraftwerken. Das derzeit beste Material ist eine metallische Legierung aus den Elementen Wismut und Tellur. Gegenüber diesen Werkstoffen hat das nun entwickelte Plastik den großen Vorteil, dass es Strom zwar gut, Wärme dagegen sehr schlecht leitet. Der zur Stromerzeugung notwendige Temperaturunterschied an beiden Enden des Moduls bleibt daher länger erhalten und erleichtert den Bau effizienter Wärme-Strom-Wandler.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit