Mit Mikromotor energiesparend ins All

„Im Moment hängen Nanosatelliten in ihren Umlaufbahnen fest. Unser Ziel ist es, sie zu befreien“, erklärt Herbert Shea, Direktor des Microsystems for Space Technologies Laboratory an der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) und Koordinator des EU-Projekts. Beteiligt waren auch Physiker der University of London, aus den Niederlanden Systemingenieure der Firma TNO und Hochspannungelektroniker von SystematIC Design sowie Experten der schwedischen Firma NanoSpace AB. Moderne Satelliten können klein sein wie Würfel mit zehn Zentimetern Kantenlänge und wiegen maximal 100 Kilogramm. Derzeit stehen sie im Fokus unterschiedlichster Raumprojekte, da ihre Herstellung und der Start ins All nur rund eine halbe Million statt hunderte Millionen Dollar kosten. Der MicroThrust-Antrieb soll die Raumzwerge nun erstmals zwischen verschiedenen Umlaufbahnen verschieben oder sie für Erkundungs- oder Beobachtungsmissionen auf den Weg ins tiefere All bringen können.

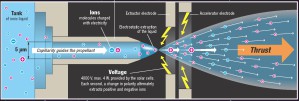

Herzstück des neuartigen Motors ist die Antriebskammer, aus welcher Ionen beschleunigt und schließlich für den Rückstoß ins All befördert werden. Die Ionen werden dabei einem organischen Elektrolyt entzogen, einem Salz namens EMI-BF4 (1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat). Sein Schmelzpunkt liegt so niedrig, dass es bei Raumtemperatur flüssig ist. Daher wird diese Substanz auch „Ionenflüssigkeit“ genannt. Per Kapillarwirkung wird das Elektrolyt zunächst an den Rand eines Feldes winziger Siliziumdüsen gelenkt, mehr als tausend pro Quadratzentimeter. Dann zieht eine Elektrode mit tausend Volt Spannung die Ionen heraus und beschleunigt sie durch die Mikrodüsen hindurch, bis sie den Satelliten an seiner Rückseite verlassen. Da die Polarität des elektrischen Feldes jede Sekunde wechselt, werden abwechselnd positive und negative Ionen ausgestoßen, bis der Treibstoff aufgebraucht ist. Die notwendige Hochspannung liefern Solarzellen an Bord des Satelliten – ihre an sich recht schwache Leistung konnten die niederländischen Projektpartners effizient bündeln.

Langsam aber sicher die Raumfahrt verändern

Der neue Motor setzt auf langsame, aber konstante Beschleunigung bei geringem Energieverbrauch, berichtet EPFL-Forscherin Muriel Richard: „Wir haben berechnet, dass ein Ein-Kilo-Nanosatellit mit unserem Motor rund sechs Monate unterwegs ist und einhundert Milliliter Treibstoff braucht, um die Mond-Umlaufbahn zu erreichen.“ Von der Startgeschwindigkeit beim Abschuss von 24.000 km/h soll der Mikrosatellit dann über sechs Monate hinweg auf bis zu 42.000 km/h beschleunigen. Noch gilt es, kleine Probleme des Prototypen an den Düsen zu korrigieren, berichten die Forscher.

Schon ab dem kommenden Jahr soll der Ionen-Motor in zwei aktuellen Projekten zum Einsatz kommen: CleanSpaceOne ist ein auch an der EPFL entwickelter Nanosatellit, der ausgebrannte Satelliten und ähnlichen Weltraumschrott ansteuern soll und ihn in die Erdatmosphäre zieht, damit er dort sicher verglüht. OLFAR hingegen ist gleich ein ganzer Schwarm niederländischer Nanosatelliten, die im Schatten des Mondes besonders niedrigfrequente Funksignale auffangen sollen.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit