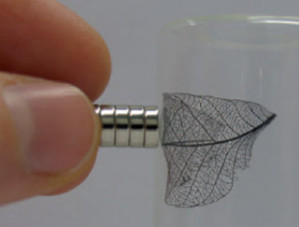

Magnetische Blätter

"Eisencarbid zu synthetisieren ist eine große Herausforderung", sagt Zoë Schnepp vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. So interessant es wegen seiner hohen Stabilität und Hitzefestigkeit ist, so schwierig ist die Kontrolle des Kristallwachstums zu komplexen Strukturen. Aber die fein gegliederten Bahnen in einem natürlichen Blatt erleichtern nun die Produktion von Eisencarbid-Strukturen. Dazu entfernten die Forscher das grüne Blattgewebe, so dass nur noch ein Skelett aus Blattadern übrig blieb.

Dieses Gerüst tauchten Schnepp und ihre Kollegen in eine Eisenacetat-Lösung. Vollgesogen mit dieser Flüssigkeit, trockneten sie es mit erhitztem Stickstoff bei bis zu 700 Grad Celsius. Dabei wandelte sich das Eisenacetat zu Eisenoxid. In einer darauf folgenden Reduktions-Reaktion entstand aus dem Eisenoxid schließlich das gewünschte, hoch porös aufgebaute Eisencarbid. Dieses Gerüst in Form der Blattadern konnte mit einem Magneten gehalten werden.

Eisencarbid kann viele chemische Reaktionen katalytisch unterstützen, darunter die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Dieses erste, magnetische Blatt legt nun die Basis, um günstig mit gewachsenen Blättern als Vorlage komplexe Katalysatoren in Zukunft zu produzieren.

Die Potsdamer Forscher sind nicht die einzigen, die gewachsene Blattstrukturen als Blaupause für technische Produkte schätzen. Schon vor zwei Jahren pausten chinesische Forscher die Mikrostruktur eines Rosenblattes ab und übertrugen den Abdruck auf einen Kunststoff. Auf diesem Werkstück mit Rosenblatt-Struktur konnten Wassertropfen genauso gut haften wie auf den ursprünglichen Rosenblättern selbst.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit