Heißes Pflaster für die Melanomtherapie

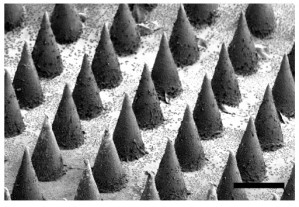

„Wir konnten zeigen, dass sich das in großen Mengen in den Melanomzellen enthaltene Melanin dazu nutzen lässt, das Melanom effektiver zu behandeln“, sagt Zhen Gu von der University of North Carolina in Chapel Hill. Das Pigment habe die Eigenschaft, 99,9 Prozent der durch Licht des nahen Infrarots absorbierten Energie in Wärme umzuwandeln. Die Forscher stellten einen Impfstoff aus lysierten Melanomzellen her. Diese Zellfragmente füllten sie in Mikronadeln aus einem Hyaluronsäurepolymer, die in einem Feld aus 15 mal 15 Nadeln auf einer Fläche von neun mal neun Millimetern angeordnet und in ein Pflaster eingebettet waren.

Nach dem Aufkleben drangen die Substanzen über einen Zeitraum von fünf Tagen in die Haut der Versuchstiere ein. Das Pflaster wurde bei einer Gruppe von Mäusen täglich mit Infrarotlicht bestrahlt, bei einer zweiten Gruppe dagegen nicht. Eine dritte Gruppe, die als Kontrolle diente, erhielt ein Pflaster ohne Impfstoff. Nach weiteren fünf Tagen verpflanzten die Forscher allen Mäusen Melanomkrebszellen, woran sämtliche Tiere der Kontrollgruppe starben. Bei den nicht bestrahlten geimpften Mäusen verlangsamte sich das Tumorwachstum zwar, die Melanome wurden aber nicht vollständig zerstört. Doch die Kombination aus Impfstoff und Bestrahlung bewirkte eine Überlebensrate von 100 Prozent nach zwei Monaten, wobei 87 Prozent der Tiere tumorfrei blieben.

In einer weiteren Versuchsreihe behandelten die Forscher Mäuse, bei denen bereits je ein Melanom auf beiden Körperseiten gewachsen war. Wurde das Pflaster nur auf einem der beiden Tumore platziert und bestrahlt, schrumpfte nicht nur dieser: auch der andere verkleinerte sich, wenn auch in geringerem Maß. Die tumorhemmende Wirkung war also nicht lokal begrenzt, sondern wirkte sich im ganzen Körper aus. „Das zeigt, dass diese Therapieform sowohl bei Primärtumoren als auch gegen Metastasen wirksam sein könnte“, sagt Teammitglied Gianpietro Dotti. Die erfolgssteigernde melaninvermittelte Wärmeentwicklung in der behandelten Hautregion verstärkte die Durchblutung, so dass sich schneller eine größere Zahl unterschiedlicher Immunzellen im Bereich des Tumors ansammeln konnte. Andere Reaktionen auf die Hitze sowie eine verstärkte Produktion immunologischer Botenstoffe stimulierten die Aktivität der Immunabwehr zusätzlich.

Die Forscher glauben, ihr Verfahren noch optimieren zu können. Im nächsten Schritt sollen nun Experimente mit größeren Tieren sowie genaue Prüfungen auf mögliche Nebenwirkungen der Immuntherapie durchgeführt werden, sagt Gu. Diese Methode sei prinzipiell auch für andere Krebsformen geeignet, wobei man dann allerdings Melanin oder ein anderes lichtabsorbierendes Pigment dem Impfstoff zusetzen müsste.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit