Bienchen, Blümchen und elektrische Felder

„Das Letzte, was eine Blume will, ist eine Biene anzulocken und dann keinen Nektar liefern zu können“, sagt Daniel Robert, Professor für Bionanoforschung an der University of Bristol, „Das ist eine Lehrstunde in ehrlicher Werbung, denn Bienen sind gute Lerner und würden schnell das Interesse in solch unergiebigen Blumen verlieren.“ Sein Team hatte die Interaktion von Erdhummeln (Bombus terrestris) mit violetten Petunien (Petunia integrifolia) sowie künstlichen Blumen mit veränderbarem elektrischen Feld beobachtet. Dabei sind die elektrostatischen Eigenschaften in der Natur bekannt: Pflanzen, über die Wurzeln geerdet, sind normalerweise negativ geladen und von schwachen elektrischen Feldern umgeben. Fluginsekten wie Bienen hingegen laden sich beim Weg durch die Atmosphäre schwach positiv auf und können Ladungen bis zu 200 Volt ansammeln, so die Forscher. Wenn eine elektrisch geladene Hummel oder Biene also eine Blume ansteuert, kann die elektrodynamische Wechselwirkung beiden wertvolle Informationen liefern. Mittels Elektroden in den Petunienstängeln konnten die Forscher zeigen, dass das Landen einer Hummel das elektrische Potential der Blume auf mehrere Minuten hin verändert. Bekannt war bereits, dass die Blüten auf den Besuch von Bestäuberinsekten auch mit Änderungen der anderen Lockhinweise reagieren können, etwa dem Duft, der Farbe oder Form – allerdings deutlich langsamer, innerhalb von Minuten bis Stunden.

Um die elektrische Ladung der Hummeln genauer zu messen, trainierte das Team zunächst einige von ihnen, in einen Faradayschen Behälter zu fliegen, in dem eine Zuckerlösung als Belohnung wartete. Die dabei induzierte Spannung zeigte: Von 51 Hummeln trugen 48 eine positive Ladung und 3 eine negative. Dies entspricht früheren Messungen an Honigbienen (Apis melifera) und bestätigt, dass sich die Ladung der meisten dieser Tiere auf negativ geladene Pflanzen wirken kann. Im nächsten Schritt ließen die Forscher ihre Hummeln frei in einer Halle mit violetten Petunien fliegen und Nektar sammeln. Dabei waren die Blumen mit Messelektroden versehen, um die Potentialveränderung beim Annähern und Landen einer Hummel aufzuzeichnen. Im Schnitt führte die Landung von 50 einzelnen Tieren zu einer Potentialveränderung von maximal rund 25 Millivolt, die durchschnittlich 100 Sekunden lang anhielt – deutlich größere Schwankungen, als sie ohne Insektenbesuch stattfinden, und deutlich länger anhaltend. Tatsächlich beginnt das Potential bereits vor dem direkten Kontakt durch die Landung, sich zu verändern.

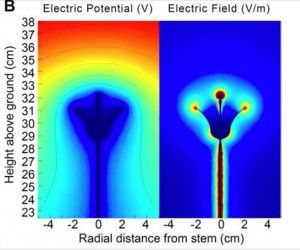

In einem weiteren Schritt untersuchten Robert und Kollegen, ob und wie die Hummeln die Blütenfelder erkennen. Sie schickten wiederum trainierte Hummeln in Areale mit künstlichen Blumen, ihren „E-Flowers“. Die Hälfte der violetten Epoxyd-“Blüten“ auf Stahlscheiben trugen eine Spannung von 30 Volt Gleichstrom, um das typische elektrische Feld einer einzeln stehenden 30 Zentimeter hohen Blume zu simulieren. Diese Blüten waren mit Zuckerlösung bestückt, während die – sonst nicht unterscheidendbaren – anderen ohne Spannung eine bittere Lösung enthielten. Tatsächlich lernten die Hummeln mit der Zeit, die lohnenden „Blüten“ zu erkennen: Von 50 Landungen erfolgten mit der Zeit immer mehr auf den zuckerhaltigen Varianten, von den letzten zehn im Schnitt acht. Als die Forscher den Versuch mit ausgeschalteter Spannung wiederholten, konnten die Insekten die süßen und bitteren Blüten nicht länger unterscheiden. Und auch die Form unterschiedlicher elektrischer Felder können Hummeln wahrnehmen, ähnlich wie sie Farbmuster erkennen. Das zeigte ein ähnliches Experiment mit E-Flowers, bei denen die Spannung auf der Oberfläche unterschiedlich verteilt waren – eine Art zeigte ein Muster aus positiv und negativ geladenen Kreisen.

Auf welche Weise genau die Hummeln das elektrische Feld wahrnehmen können, ist bislang unbekannt. Die Forscher vermuten aber, dass das dichte Haarkleid des Insekts sich beim Anflug im elektrostatischen Feld aufplustert und dieses so direkt fühlbar wird. Die neue Art der Interaktion kommt für Robert nicht völlig unerwartet: „Die gemeinsame Evolution zwischen Blumen und Bienen hat eine lange und positive Geschichte, so ist es vielleicht nicht völlig überraschend, dass wir heute noch immer entdecken, wie bemerkenswert ausgeklügelt ihre Kommunikation ist.“

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit