Ältester Meeresboden der Erde

„Mit diesen neuen geophysikalischen Daten könnten wir die Geologie in dieser Region viel besser verstehen“, sagt Granot. Vier Expeditionen auf Forschungsschiffen zwischen den Jahren 2012 und 2014 waren nötig, um die magnetischen Muster in der Ozeankruste über eine Strcke von 7000 Kilometern zu messen. Im Herodot-Becken zwischen Ägypten und Zypern zeigten die Messungen der empfindlichen Magnetometer auf einem 250 Kilometer langem Abschnitt seltsame streifenförmige, magnetische Anomalien. Aus diesen konnte Grabot auf das hohe Alter des Meeresbodens zurückschließen.

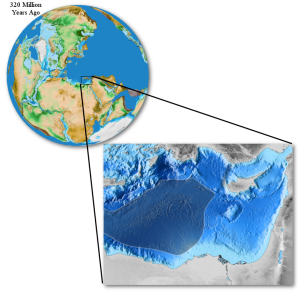

„Diese Streifenmuster sind eine Art Zeitstempel für die Entstehungszeit der Ozeankruste“, sagt Granot. Denn wenn an mittelozeanischen Rücken flüssiges Gestein austritt, prägt sich in das erstarrende Material die aktuell vorherrschende Ausrichtung des sich stetig ändernden Erdmagnetfelds ein. So kann der Meeresboden rund um den Globus immer einer bestimmten Epoche in der Erdgeschichte zugeordnet werden. Diese neuen Messdaten verknüpfte Granit mit dem Wissen über die Norddrift des Afrikanischen Kontinents und konnte so die Ozeankruste im Herodot-Becken auf ein Alter von etwa 340 Millionen Jahren datieren. Das ist insoweit sehr ungewöhnlich, da der relativ schwere, ozeanische Meeresboden beim Auftreffen auf leichtere kontinentale Platten meist binnen 200 Millionen Jahren unter diesen abtaucht und in sogenannten Subduktionszonen aufgeschmolzen wird.

Der nun entdeckte Meeresboden existierte offenbar schon lange bevor sich der Atlantik oder der Indische Ozean bilden konnte. Granit vermutet, dass es sich um ein Überbleibsel des urzeitlichen Tethysmeeres handeln könnte, das sich beim Auseinanderbrechen des Urkontinents Pangäa zwischen Laurasia und Gondwana, den Vorläufern der heutigen Kontinente Eurasien und Afrika, öffnete. Mit der neuen Datierung von Granot könnte sich dieser plattentektonischer Prozess offenbar 50 Millionen Jahre früher als bisher angenommen vollzogen haben. „Das ist ein interessanter Vorschlag, der weitere Diskussionen nach sich ziehen wird“, sagt Uri ten Brink vom US Geological Survey gegenüber der Zeitschrift „New Scientist“. Vollkommen überzeugt von Granots Interpretation ist er jedoch nicht.

So ist es nicht unwahrscheinlich, dass weitere Messungen in den kommenden Jahren folgen werden. Denn die zehn bis fünfzehn Kilometer dicken Sedimentschichten auf dem urzeitlichen Ozeanboden machen es schwer, die magnetischen Streifenmuster eindeutig zu interpretieren. Aber Granots Entdeckung wird nicht nur zu einer lebhaften Diskussion unter Geologen führen. Denn die alte und relativ dicke Ozeankruste im Herodot-Becken trifft an seinem östlichen Rand auf die deutlich dünnere Kruste im benachbarten Levante-Becken. Geophysiker gehen davon aus, dass just diese Kombination wesentlich für die hohe Erdbebenaktivität in dieser Mittelmeerregion verantwortlich zeichnet. Über genauere Analysen des Meeresboden könnte die Entstehung dieser Erdbeben in Zukunft besser verstanden werden.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit