Schmirgelnder Staub

Bisher wurden bei Erosionversuchen im Labor meist winzige Glaskügelchen genutzt, die sich nicht zu größeren Konglomeraten zusammenballen. In der Natur oft wirkende Haftkräfte zwischen beispielsweise feuchten Staubkörnchen – Kohäsion genannt – spielten bei diesen Experimenten keine Rolle. Diese Lücke stopften nun Alban Sauret von der University of California in Santa Barbara und seine Kollegen mit einem ausgeklügelten Experiment. Dabei beschichteten sie knapp einen Millimeter große Glaskügelchen mit hauchdünnen Schichten aus einem Silikon-Polymer. Je dicker diese Schichten waren, desto besser hafteten die Glaskügelchen aneinander.

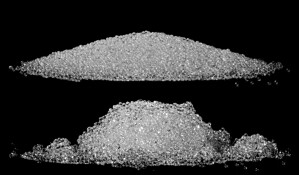

Diese Kügelchen schichteten die Forscher in einem Behälter nun aufeinander und glätteten die Oberfläche des groben Pulvers. Auf diese Oberfläche richteten sie einen senkrecht einströmenden Luftstrahl mit veränderbarer Strömungsgeschwindigkeit. Das Ergebnis: Je stärker die Haftkräfte zwischen den Kügelchen waren, desto schnellere Luftströmungen waren nötig, um Erosionseffekte auf der Oberfläche zu erzielen. Dabei bildeten sich sogar kleine Krater, die die Forscher mit einer Lasermethode genau messen konnten. Die Tiefe dieser Krater nahm mit steigender Strömungsgeschwindigkeit und abnehmenden Haftkräften zu.

Mit diesem Grundlagenexperiment kann nun der Einfluss der Haftkräfte zwischen Staubkörnchen genauer analysiert werden. „Damit können wir vorhersagen, wie Haftkräfte eine beginnende Erosion von Teilchen verändert“, sagt Sauret. Konkrete Anwendungen erwartet er beispielsweise bei der Reinigung von Solarmodulen, die nicht selten mit einer Schicht aneinander haftender Staubkörnchen verschmutzt sind. So könnte die Luftströmung aus Reinigungsdüsen optimiert werden, um die Staubschicht möglichst schonend von den Solarmodulen zu entfernen. „Das ist besonders für trockene Regionen mit Wassermangel von Interesse sein“, sagt Sauret.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit