Lauschangriff auf Zellen und Bakterien

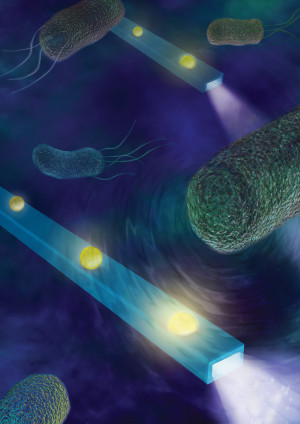

„Mit dieser Methode können wir nicht nur kleinste Kräfte und Schallwellen nachweisen, sondern sogar quantifizieren“, sagt Donald J. Sirbuly von der University of California San Diego in La Jolla. Gemeinsam mit seinen Kollegen fertigte Sirbuly eine nur wenige millionstel Millimeter dünne Nanofaser aus Zinnoxid. Diese Faser umhüllten sie mit einer hauchdünnen Schicht aus dem flexiblen Kunststoff Polyethylenglykol. Auf diesen Kunststoffmantel setzten sie einzelne Nanoteilchen aus Gold. Um kleinste Drücke zu messen, schickten die Wissenschaftler ultraviolettes Laserlicht durch ihre Nanofaser. Diese Lichtwellen wurden von den Goldpartikeln auf der Faser gestreut und das Streulicht mit empfindlichen Lichtsensoren am Ende der Faser aufgefangen. Die Lichtstreuung hing dabei stark von der Position der einzelnen Goldpartikel ab, die mit dem auf ihnen wirkenden Druck variierte.

Darauf tauchten Sirbuly und Kollegen ihre Nanofaser in eine Nährstofflösung mit lebenden Herzmuskelzellen von Mäusen. Die rhythmische Bewegung der Zellen erzeugte kleine Druckschwankungen im flüssigem Medium. Diese Schallwellen breiteten sich aus und drückten die Goldpartikel etwas in die flexible Kunststoffschicht hinein. Dadurch verursachten sie eine messbare Veränderung der Lichtstreuung. Über die Analyse des gestreuten Lichts konnten die Forscher auf die Intensität der akustischen Wellen zurückschließen. Die Nachweisgrenze lag bei einem verblüffend geringen Wert von minus 30 dB, weit unterhalb der Hörschwelle des Menschens.

In weiteren Versuchen wandten die Forscher ihr Nanostethoskop auf ein Nährmedium mit Bakterien der Art Heliobacter pylori an. Bei ihrer Bewegung übten die Mikroorganismen kleinste Drücke aus, die ebenfalls die Position der Goldpartikel veränderten und somit die Lichtstreuung beeinflussten. Die Nachweisgrenze lag in diesen Versuchen bei etwa 160 Femtonewton. Damit konnte das Nanostethoskop zehnmal empfindlicher messen als beispielsweise ein Rasterkraftmikroskop, das heute zu den sensibelsten Druckmessern überhaupt zählt.

Sirbuly ist davon überzeugt, dass dieses optomechanische Verfahren völlig neue Einblicke in biomechanische Prozesse einzelner Zellen eröffnen wird. Je nach Messbereich ließen sich weichere als auch härtere Kunststoffhüllen für die Nanofaser nutzen. Er hält es sogar prinzipiell für möglich, mit seinem Nanostethoskop akute Veränderungen von Zellen etwa nach einem Virusbefall oder bei der Wandlung zu einer Krebszelle abhören zu können.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit