Kühle Oberfläche trotz Sonnenstrahlung

„Mit unserem Ansatz für eine passive Strahlungskühlung bei Tageslicht bleibt die Farbe für ästhetische oder funktionelle Zwecke erhalten“, sagt Linxiao Zhu vom Department of Applied Physics der Stanford University. Dabei setzte er mit seinen Kollegen nicht auf die Abschirmung von wärmendem Sonnenlicht, sondern auf eine maßgeschneiderte Abstrahlung von Wärme. Die Herausforderung: Bei Tageslicht sollte jede beliebige Farbe des Objekts weiterhin sichtbar sein. Zugleich sollte seine Temperatur über eine passive Kühlung spürbar unter die Umgebungstemperatur fallen. Die Lösung für dieses Problem fanden die Forscher in einem mikrostrukturierten Areal aus Quarz. Dieses Material ist einerseits für das sichtbare Lichtspektrum weitestgehend transparent und kann zudem Wärme sehr effizient abstrahlen.

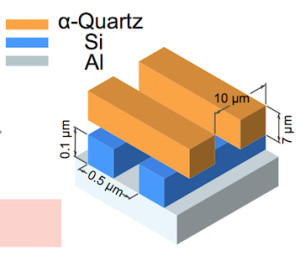

Für ihre passiv kühlende Hülle ordneten die Forscher sieben bis zehn millionstel Meter feine Quarz-Stäbchen parallel an und bedeckten damit ein Areal aus nur 100 Nanometer feinen Silizium-Stäbchen. Als Trägersubstanz wählten sie Aluminium. Trotz der Quarz-Hülle blieb von außen die leichte Rosafärbung des Objekts aus Silizium und Aluminium unverändert erkennbar. Unter Sonnenlicht heizte sich dieses Testmodul ebenso wie ein Vergleichsobjekt ohne Quarzhülle erwartungsgemäß auf. Doch nach kurzer Zeit zeigte sich die Wirkung des hohen Emissionsgrads des Quarzes im Unterschied zum Vergleichsobjekt, das im Infrarotbereich keine nennenswerte Abstrahlung zeigte. In einer windstillen Umgebung sank durch die verstärkte Wärmeabstrahlung die Temperatur des Testmoduls um 31,4 Grad unter jene des Vergleichsobjekts. Mit zunehmender Luftströmung, die selbst eine Kühlung verursachte, reduzierte sich diese Temperaturdifferenz auf etwa vier Grad.

Diese Versuche belegen, dass transparente Hüllen mit einem hohen Emissionsgrad für eine effektive passive Kühlung geeignet sind. Vor einer Anwendung müssten allerdings große und möglichst auch flexible Flächen aus mikrostruktuiertem Quarz günstig produziert werden können. Zhu und Kollegen sehen mögliche Anwendungen etwa für neue Baumaterialien. Doch auch die Entwickler von Solarmodulen, deren Wirkungsgrade bei erhöhten Temperaturen sinken, könnten von diesem Kühlungskonzept profitieren.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit