Angelman-Syndrom: Defektes Gen blockiert das Lernen

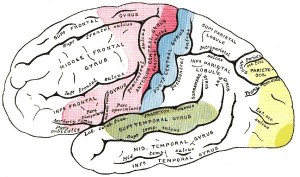

"Durch unsere Erfahrungen verändern sich Verbindungen zwischen den Hirnzellen, so dass wir lernen können. Indem sich entsprechende Verbindungen verstärken oder abschwächen, können wir ständig dazulernen und uns an die sich verändernde Umwelt anpassen", sagt Benjamin Philpot von der University of North Carolina at Chapel Hill. Zusammen mit Michael Ehlers von der Duke University in Durham und weiteren Kollegen experimentierte er mit Mäusen, denen ein UBE3A-Gen fehlte. Bei Menschen führt der Gendefekt zum Angelman-Syndrom. Kinder mit dieser Erbkrankheit entwickeln sich im ersten Lebensjahr noch normal, sind dann aber nicht mehr fähig, normale kognitive Hirnleistungen auszubilden. Unter anderem lernen sie nicht zu sprechen. Zudem ist ihre Bewegungskoordination gestört. Auch bei Autisten funktioniert das UBE3A-Gen nicht korrekt.

Die Forscher untersuchten, wie sich die Hirnzellen der Sehrinde nach der Geburt entwickeln, wenn Mäuse bei Tageslicht oder im Dunkeln gehalten werden. Im Gegensatz zu gesunden Tieren konnten die kranken Mäuse die Verbindungen zwischen den Nervenzellen nicht mehr verändern, wenn sie Informationen über die Augen empfingen. Überraschenderweise reagierten die Nervenzellen in der Sehrinde wieder normal, wenn die Tiere kurze Zeiten in Dunkelheit verbrachten. Das zeige, dass die Hirnzellen die Fähigkeit, neue Kontakte zu knüpfen oder zu lösen, nicht unwiederbringlich verloren haben. Daher halten es die Forscher für möglich, eine Therapie für diese Erkrankung zu entwickeln - vielleicht sogar eine Heilung. Eines von 15.000 Neugeborenen leidet unter dem Angelman-Syndrom. Auch andere genetische Defekte können die Krankheit verursachen.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit