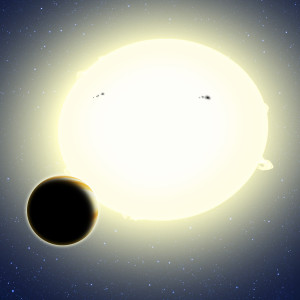

„Einsteins Planet“: Neues Werkzeug zur Exoplanetenjagd landet ersten Treffer

„Dies ist das erste Mal, dass dieser Aspekt der Einsteinschen Relativitätstheorie genutzt wurde, um einen Planeten zu entdecken“, sagt der Astronom Tsevi Mazeh von der Universität Tel Aviv, der gemeinsam mit seinem Studenten Simchon Faigler die neue Methode erfunden hat. Die Forscher nutzten den Umstand, dass nach der Relativitätstheorie die Strahlung von Körpern in die Richtung ihrer Bewegung gebündelt wird. Der Stern erscheint dadurch heller oder dunkler, je nachdem, ob er sich auf uns zu oder von uns weg bewegt. Der Planet zieht aufgrund seiner Schwerkraft an seinem Stern und lässt ihn dadurch eine leichte Kreisbewegung ausführen. Dieses Taumeln hat zwar nur eine extrem schwach fokussierende Wirkung auf die Strahlung des Sterns. Die Daten von Kepler sind aber präzise genug, um diese Helligkeitsschwankungen beobachten zu können. Der neue Algorithmus der israelischen Forscher berücksichtigt neben diesem Effekt auch noch die Tatsache, dass die Schwerkraft des Planeten den Stern leicht in Richtung eines Rugby-Balles verformt und dass das Sternenlicht an der Oberfläche des Planeten reflektiert wird.

Um sicher zu gehen, dass ihre neue Methode wirklich funktioniert, baten die Wissenschaftler ihre Kollegen vom Whipple-Observatorium in Arizona und vom Haute-Provence-Observatorium in Frankreich darum, ihre Ergebnisse zu überprüfen. Mit unabhängigen Messungen konnten diese die Existenz von Einsteins Planet bestätigen. Dabei stellten die Forscher auch fest, dass auf dem rund 2000 Lichtjahre entfernten Planeten offenbar starke Winde herrschen. Denn er befindet sich so nah an seinem Stern, dass er in einer sogenannten gebundenen Rotation ist. Dabei zeigt er seinem Stern stets dieselbe Seite – so wie der Mond der Erde. Der heißeste Punkt auf ihm sollte also genau mitten auf seiner Vorderseite liegen. Nach den Messungen ist er allerdings um rund 16.000 Kilometer versetzt. Die Forscher schieben dies auf enorme Windströmungen auf dem heißen Gasplaneten.

Für die Jagd nach erdähnlichen Exoplaneten ist der neue Algorithmus jedoch nicht sehr gut geeignet. Der Effekt einer solchen auf seinen Stern wäre zu schwach, um ihn mit den heutigen Instrumenten nachweisen zu können. Die Methode eignet sich aber für schwere Planeten oder für Doppelsternsysteme, die mit herkömmlichen Mitteln nicht oder nur schwer aufgelöst werden können.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit