W-Bosonen rütteln am Standardmodell

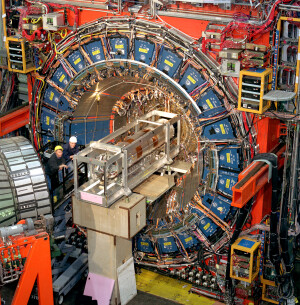

In den 1960er-Jahren wurden W-Bosonen erstmals theoretisch vorhergesagt und bereits vor knapp vierzig Jahren am Forschungszentrum CERN experimentell nachgewiesen. Seither werden die Eigenschaften des Elementarteilchens, das die schwache Wechselwirkung vermittelt, an Teilchenbeschleunigern immer wieder untersucht. Riesige Datenmengen aus Teilchenkollisionen am Forschungszentrum Fermilab nahe Chicago legen nun die Basis für eine neue Massenbestimmung des W-Bosons. Dafür nutzten die Forscher der CDF-Kollaboration Daten, die zwischen den Jahren 1985 und 2011 mit dem Collider Detector am Tevatron-Beschleuniger gesammelt wurden. In diesem Teilchenbeschleuniger prallten Protonen und Antiprotonen aufeinander, wodurch unter anderem W-Bosonen entstanden.

Insgesamt wurden 4,2 Millionen Ereignisse, an denen das Elementarteilchen beteiligt war, in dem Zeitraum detektiert. Aus der komplexen Auswertung dieser Ereignisse, an der 400 Wissenschaftler beteiligt waren, ergab sich nun ein überraschendes Ergebnis für die Masse des W-Bosons: Es ist schwerer als vom Standardmodell der Teilchenphysik vorhergesagt. „Dieses Ergebnis könnte ein Hinweis auf neue Wechselwirkungen oder neue Teilchen sein", kommentieren Claudia Campagnari von der University of California in Santa Barbara und Martijn Muldern vom Forschungszentrum CERN die Ergebnisse. Denn das Besondere an der neuen Massenbestimmung ist vor allem die hohe Genauigkeit von etwa einem hundertstel Prozent – keine Messung zuvor war so präzise.

„Dazu haben wir sowohl unser Wissen über den Detektor als auch theoretische wie experimentelle Erkenntnisse zur Wechselwirkung von W-Bosonen mit anderen Teilchen berücksichtigt", sagt der beteiligte Physiker Ashutosh Kotwal von der Duke University. Doch trotz der hohen Genauigkeit muss die gemessene Abweichung vom Standardmodell zunächst noch von anderen Teilchenexperimenten bestätigt werden. „Wenn der Unterschied zwischen erwartetem und gemessenem Wert etwa durch neue Teilchen verursacht wird, dann besteht eine gute Chance, diese durch zukünftige Experimente zu entdecken", sagt David Toback von der Texas A&M University. Die leistungsfähigeren Teilchenbeschleuniger, die derzeit etwa in Europa, Japan und China geplant werden, könnten das in Zukunft ermöglichen.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit