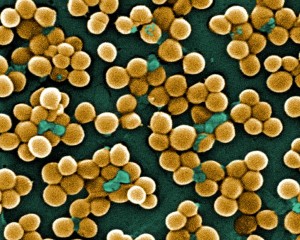

Staphylokokken überleben als Schläfer

"Staphylococcus aureus-Bakterien sind extrem wandlungsfähige Mikroorganismen. Sie überprüfen ständig ihre Umweltbedingungen und stellen sich darauf ein", sagt Bettina Löffler vom Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Münster. Ihr Forschungsteam untersuchte das Umschalten zwischen Normalform und Schlafzustand dieser Erreger in Experimenten mit menschlichen Zellkulturen, Mäusen und infiziertem Gewebe. Während der akuten Infektionsphase vermehren sich die Staphylokokken schnell und setzen Toxine frei. Dabei sind sie aber auch angreifbar durch Immunzellen und Antibiotika. Im Innern der Wirtszellen stellen die Bakterien ihren Stoffwechsel um und gehen in einen inaktiven Zustand über, der sie schützt. Ein typisches Merkmal solcher Bakterienformen ist es, auf Nähragar leicht übersehbare winzige Kolonien zu bilden. Diese erreichen nur noch ein Zehntel der Größe normaler Kolonien. Im Innern der Zellen von infizierten Zellkulturen war ein Teil der Staphylokokken nach 28 Tagen noch lebensfähig. Nach dieser Zeit lagen 90 Prozent der Bakterien im Schlafzustand vor, das heißt, sie bildeten winzige Kolonien auf Agarplatten. Die inaktivierten Bakterien können sich aber nach kurzer Zeit wieder in die Ausgangsform zurückverwandeln. Dieses Verhalten erklärt, warum es bei manchen Patienten Wochen oder Monate nach einer scheinbar erfolgreichen Therapie erneut zu einer Infektion durch denselben Erreger kommt.

Die hier beschriebene Form der Therapieresistenz hat nichts zu tun mit den multiresistenten Bakterienstämmen wie die MRSA-Staphylokokken, die spezielle biochemische Mechanismen zum Schutz vor Antibiotika entwickelt haben. Im Ruhezustand können auch solche Staphylokokken den Einsatz von Antibiotika überstehen, die bei normalem Wachstum empfindlich darauf reagieren. Wie das Umschalten in den Schlafmodus zustande kommt, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich lösen Faktoren der Wirtszelle diesen Wechsel aus. "Künftige Therapien sollten genau auf diese Fähigkeit des 'Umschaltens' der Bakterien abzielen und verhindern, dass sie sich in den Wirtszellen verstecken", sagt Löffler. "So könnten sie sich sowohl der Abwehr durch das körpereigene Immunsystem als auch der Behandlung mit Antibiotika nicht mehr so leicht entziehen."

Staphylococcus aureus zählt zu den häufigsten Infektionserregern. Viele Menschen tragen diese Bakterien auf der Haut oder in der Nasenschleimhaut, ohne zu erkranken. Erst wenn die Bakterien über eine Wunde oder auf anderen Wegen in den Körper eindringen, lösen sie Infektionen aus, die - insbesondere bei immungeschwächten Menschen - lebensbedrohlich verlaufen können.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit