Qubit-Prozessor aus Silizium

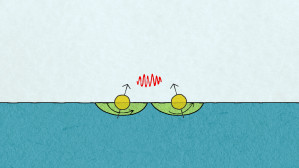

„Mit diesem Ansatz können wir die Technologie herkömmlicher Computerchips für den Bau von programmierbaren Qubit-Systemen nutzen“, sagt Lieven Vandersypen vom QuTech-Labor an der Technischen Universität Delft. Gemeinsam mit seinen Kollegen deponierte er zwei winzige Quantenpunkte – einmal aus Silizium, einmal aus Silizium und Germanium – auf einem eigens konstruierten Mikrochip. Über Wellenleiter zugeführte Mikrowellen erzeugten eine Resonanz der Elektronenspins in den Quantenpunkten. Diese Elektronenspins – ein Quantenzustand, der den Drehimpuls der Elektronen beschreibt – bilden die eigentlichen Qubits. Mit auf dem Chip ergänzten Mikromagneten aus Kobalt und Elektroden für kontrollierbare Spannungspulse gelang den Physikern die quantenmechanische Kopplung der Elektronenspins, eine rudimentäre Programmierung und selbst das Auslesen dieser Quantenzustände.

Wie bei anderen Qubit-Systemen zeigten diese Qubits in Silizium-Quantenpunkten eine Überlagerung von Quantenzuständen, hier der Elektronenspins. Diese Überlagerung bildet die Grundlage eines jeden Quantencomputers. Denn in einem einzigen Qubit liegen beide binären Basiswerte Null und Eins gleichzeitig mit jeweils einer gewissen Wahrscheinlichkeit vor. Dank dieser Eigenschaft können Rechenschritte parallel und nicht mehr nacheinander wie in herkömmlichen Computerchips ablaufen. Vandersypen und seine Kollegen belegten die Tauglichkeit ihres Zwei-Qubit-Systems mit zwei einfachen Algorithmen, die etwa zwischen geraden und ungeraden mathematischen Funktionen unterscheiden konnten.

Mit nur zwei quantenmechanisch gekoppelten Qubits reicht dieses System nicht an die Leistungsfähigkeit herkömmlicher Computer oder auch anderen, bereits realisierten Systemen mit mehr als 20 Qubits heran. Doch sind die Forscher davon überzeugt, mit mehr Quantenpunkten deutlich mehr Qubits in naher Zukunft auf einem Mikrochip realisieren zu können. Für dieses „Skaling-Up“ ist eine Zusammenarbeit mit dem IT-Konzern Intel in Vorbereitung. „In Zukunft wollen wir Qubits, gefertigt in den Reinräumen von Intel, analysieren. Das sollte helfen, eine große Zahl identischern Qubits zu erzeugen“, sagt Vandersypen.

Im Wettlauf zum ersten nutzbaren Quantencomputer bieten diese Systeme auf der Basis von Silizium-Quantenpunkten den Vorteil, dass sie sich bereits heute gezielt und mit relativ geringem Aufwand fertigen, programmieren und auslesen lassen. Wegen der Überlagerung der Quantenzustände in den Qubits wird einem Quantenprozessor aus 30 Qubits etwa die Leistungsfähigkeit eines Laptops zugesprochen. Schon mit 40 Qubits sollen sie mit großen Supercomputern konkurrieren und diese ab 50 Qubits sogar überflügeln können. Dabei werden sie herkömmliche Computer nicht ersetzen. Denn für übliche Programme wie Textverarbeitung, Browser oder Spiele sind sie kaum geeignet. Ihre Anwendungen reichen eher vom Knacken komplexer Verschlüsselungen, über Simulationen von chemischen Reaktionen oder neuen Materialien bis hin zur Entwicklung künstlicher, selbstlernender Intelligenzen.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit