Neuronen zum Kuscheln

„Wir zeigen hier, dass MRGPRB4-Neuronen durch ein massageartiges Streicheln der behaarten Haut aktiviert werden, aber nicht durch unangenehme punktuelle mechanische Stimulation“, schreiben David Anderson vom California Institute of Technology in Pasadena und seine Kollegen. Im Gegensatz dazu werde ein anderer Typ von Nervenfasern durch Kneifen, nicht aber durch Streicheln aktiviert. Anderson und seine Kollegen hatten bei lebenden Mäusen untersucht, ob spezielle Nervenzellen auf Reize wie Streicheln oder Kneifen reagieren. Dazu setzten sie eine Methode ein, mit der sie die Aktivität von Nervenzellen sichtbar machen konnten – das sogenannte Calcium Imaging. Diese Technik arbeitet mit fluoreszierenden Farbstoffen, die in eine Nervenzelle eingebracht werden können und deren Leuchtstärke von der Menge an vorhandenem Kalzium abhängt. Die Menge an Kalzium in einer Nervenzelle wiederum ist ein direktes Maß für deren Aktivität. Leuchtet eine Zelle also, was unter dem Mikroskop sichtbar gemacht werden kann, ist sie aktiv.

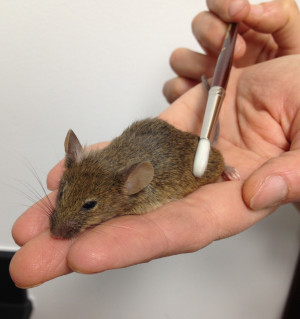

Als die Forscher im Versuch mit einem weichen Pinsel eines der Hinterbeine der Maus streichelten oder mit einer Pinzette kniffen, zeigte das Leuchten: Diejenigen Nervenzellen, die das Rezeptormolekül namens MRGPRB4 besitzen, sprachen auf das Streicheln mit dem Pinsel an, nicht aber auf grobe Reize wie Kneifen. Ein anderer Typ Nervenzellen, der nicht MRGPRB4, sondern den Rezeptor MRGPRD ausbildet, reagierte umgekehrt auf Kneifen, nicht aber auf Streicheln.

In Verhaltensversuchen untersuchten die Neurobiologen zudem, ob die Aktivierung der MRGPRB4-Neuronen mit einem Gefühl des Wohlbefindens einhergeht. Dazu stimulierten sie diese speziellen Nervenzellen mit Hilfe eines Wirkstoffs, den sie den Mäusen injizierten. Das taten sie in einer Kammer eines dreiteiligen Versuchsgeheges. In einer zweiten Kammer verabreichten sie den Nagern dagegen lediglich eine Kochsalzlösung, die keine Wirkung hatte. Nach einigen Sitzungen setzen sie die Mäuse in die dritte Kammer, die zwischen den beiden anderen lag, und öffneten Verbindungstürchen zu den beiden Versuchskammern. Dann beobachteten die Forscher, in welcher der Kammern sich die Tiere bevorzugt aufhielten. Tatsächlich blieben die Mäuse länger in dem Räumchen, in dem sie die Injektion mit dem Wirkstoff erhalten hatten. Dass sie diesen Ort favorisierten, deutet darauf hin, dass die Wirkstoffinjektion – und damit die Aktivität der MRGPRB4-Neuronen – für die Mäuse eine angenehme Wirkung hatte.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit