20 Milliarden Jahre im Takt: Ytterbium-Atomuhr tickt mit bisher größter Präzision

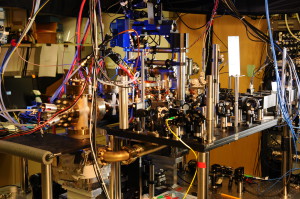

„Die Stabilität der Ytterbium-Uhr öffnet die Tür zu einigen aufregenden Anwendungen“, sagt Andrew Ludlow von der Optical Frequency Measurements Group am NIST. So könnten solche Uhren etwa zur Überprüfung von Gravitationgesetzen genutzt werden, um Aussagen der Relativitätstheorien von Einstein zu bestätigen oder gar zu widerlegen. Dieses Ziel im Blick, sperrten Ludlow und Kollegen für ihren bisher genauesten Taktgeber der Welt rund 5.000 Atome des Metalls Ytterbium in ein filigranes, optisches Gitter. Um Störungen zu vermeiden, mussten sie dieses Atomgitter in einem Vakuum fast bis auf den absoluten Nullpunkt bei minus 273,15 Grad Celsius abkühlen.

Mit dem Licht verschiedener Laser regten die Wissenschaftler die eingesperrten Atome an. Dabei wurden Elektronen, die um den Atomkern kreisten, auf Umlaufbahnen geschossen, von denen sie selbstständig nach festgelegten Zeiten wieder auf ihre ursprünglichen Bahnen zurückfielen. Genau bei diesen Übergängen entstanden schwache Lichtpulse, die sich mit hoch empfindlichen Detektoren werden ließen. Diese Lichtpulse dienten den Forschern als Taktgeber für ihre Zeitmessung. Für eine zuverlässige und stabile Messung der taktgebenden Pulse verknüpften die Forscher gleich zwei optische Gitter aus Ytterbium-Atomen – genannt Yb-1 und Yb-2. Das Ergebnis: Die Taktfrequenz zeigte winzige Ungenauigkeiten erst bei der 18. Stelle hinter dem Komma. Zum Vergleich: Die Atomuhren für die offizielle, genormte Weltzeit heute erreichen Werte, die bis auf die 15. Nachkommastelle genau sind.

Mit dieser optischen Atomuhr aus Ytterbium-Gittern setzen sich die NIST-Forscher wieder an die Spitze des Wettlaufs um die genauste Zeit. Deutsche Forscher an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) haben den Anschluss aber noch lange nicht verloren. Schon vor gut einem Jahr erreichten sie ebenfalls mit einer optischen Atomuhr eine Genauigkeit bis auf die 17. Nachkommastelle. Bis diese weltbesten Atomuhren jedoch zum allgemeinen Standard für die Weltzeit werden, könnten viele Jahre vergehen. Denn zuvor müssten die Rekordgenauigkeiten in mehreren Zeitlaboren rund um den Globus reproduziert und bestätigt werden.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit