Von Taufliegen lernen: Wie Gene die Wundheilung steuern

„Mein Verlobter ist Feuerwehrmann. Möglicherweise wird unsere Arbeit in Zukunft seine Behandlung beeinflussen, wenn er sich einmal schwerwiegende Verbrennungen zuzieht“, beschreibt Rachel A. Patterson ihre ganz persönliche Motivation. Die Forscherin von der University of California in San Diego (UCSD) und ihre Kollegen nutzen Drosophila, weil die Genetik der Fliege nicht so kompliziert ist wie beim Menschen. Daher ist es wesentlich einfacher, individuelle Gene einer biologischen Funktion zuzuordnen. Werden dann statt erwachsener Fliegen deren Embryos eingesetzt, ist die Untersuchung noch einfacher.

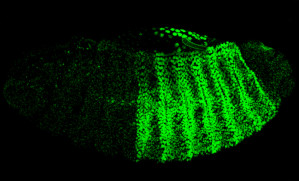

Im Verlaufe ihrer Experimente stachen die Forscher die Fliegen-Embryos mit Mikronadeln und erzeugten so kleine, punktförmige Wunden. Außerdem setzten sie spezielle Enzyme (Serin-Proteasen) ein, die an der Kontrolle von Signalen zwischen den Zellen beteiligt sind. „Wir nutzten die Enzyme, um genau die Gene besser orten zu können, die 30, 60 und 120 Minuten nach der Verwundung an- und abgeschaltet waren“, so Patterson. Mit Hilfe von Genchips seien dann 84 Erbanlagen gefunden worden, die aktiviert waren, „andererseits wurden während der Wundheilung 78 Gene abgeschaltet.“

Bereits unmittelbar nach der Verletzung wird die Immunantwort der Fliegenembryos aktiviert, um mögliche Bakterien- oder Pilz-Infektionen zu bekämpfen. Danach schalten sich Gene ein, die einen Verschluss der Wunde förderten. Ebenso interessant ist für die Forscher aber auch, welche Erbanlagen ausgeschaltet werden. Dazu gehören alle Gene, die das Zellwachstum und die Zellteilung steuern. „Offensichtlich konzentriert sich der Organismus völlig auf die Lösung des aktuellen Problems, nämlich die Heilung der Wunde“, betont Patterson.

Besonders interessant für die Forscher sind acht Gene, die bisher nicht mit der Wundheilung in Zusammenhang gebracht wurden. Die Forscher wollen jetzt überprüfen, ob sie möglicherweise beim Menschen eine ähnliche Rolle spielen. Außerdem wollen sie herausfinden, ob beteiligte Enzyme und antibakterielle Wirkstoffe beim Menschen eingesetzt werden können. Denkbar wären beispielsweise spezielle Verbände, die diese Substanzen enthalten und in die Wunde abgeben. Ein anderes Einsatzgebiet neben den oben angegeben Krankheiten könnte auch sehr trockene Haut sein.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit