Riesenmolekül so groß wie ein Virus

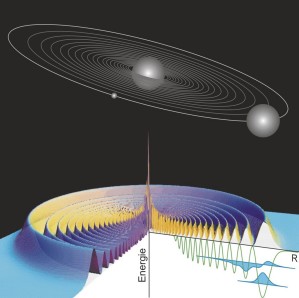

"Rydberg-Atome haben ein Elektron in einem Zustand mit einer sehr hohen Quantenzahl", berichten Vera Bendkowsky und ihre Kollegen von 5. Physikalischen Institut der Universität Stuttgart. Damit werden Wechselwirkungen zwischen Atomen mit ungewöhnlich großen Abständen möglich. In ihrem Experiment kühlten die Physiker Rubidium-87-Atome bis auf eine Temperatur von fast minus 273,15 Grad Celsius (3,5 Millikelvin) ab. So können störende Wärmeschwingungen ausgeschlossen werden. Mit Laserlicht (480 und 780 Nanometer Wellenlänge) regten sie darauf ein Elektron auf einer äußeren Umlaufbahn um den Atomkern so stark an, dass es viel weiter weg als normalerweise seine Bahnen ziehen kann. Eingeordnet werden diese Umlaufbahnen über Quantenzahlen. "5" ist der Normalfall. Die so genannten Rydberg-Zustände mit Werten von 35, 36 und 37 konnten nun in dem Stuttgarter Labor erreicht werden.

Dieses angeregte Rydberg-Atom baute nun eine schwache Bindung mit einem benachbarten Rubidium-Atom im Grundzustand auf. Für kurze Lebenszeiten von 15 bis 18 Millionstel Sekunden entstand ein zweiatomiges Rydberg-Molekül mit einem Atomabstand von bis zu 100 Nanometern. Klassische Bindungslängen bewegen sich zwischen 0,05 und 0,2 Nanometern und erreichen im Extremfall im Helium-Dimer etwa 10 Nanometer. "Die beiden Rubidium-Atome sind durch ein geisterhaftes, quantenmechanisches Kraftfeld über eine Distanz verbunden, die größer ist als kleine Viren", erläutert Chris H. Greene von der University of Colorado in Boulder diese exotische Bindung in einem begleitenden Kommentar. Verantwortlich sei eine Oszillation der Potenzial-Kurve der hochanregten Rydberg-Atome. "Diese oszillierenden Kraftfelder können Moleküle in empfindlich stabilen (metastabilen) Zuständen mit einem riesigen Atom-Atom-Abstand verbinden", so Greene.

Laut Greene eröffnet dieses Experiment von Bendkowsky und Kollegen aufregende Möglichkeiten. So rechnet er damit, dass auch mehr als ein Atom in das oszillierende Kraftfeld eines angeregten Rydberg-Atoms eingebunden werden könnten. Mit noch höheren Anregungszuständen von bis zu 70s ergeben sich – bisher theoretisch – elektronische Wellenfunktionen, die in ihrer Struktur an prähistorische Triboliten oder Schmetterlinge erinnern. Allerdings müsse dazu noch die ungewöhnliche kurze Lebensdauer von derzeit 18 Mikrosekunden verstanden und nach Möglichkeit verlängert werden.

Preprint-Version: http://arXiv.org/abs/0809.2961

Kommentar: " The little molecule that could", Chris H. Greene, Nature, 458, 975

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit