Wie Scharlacherreger der Immunabwehr entgehen

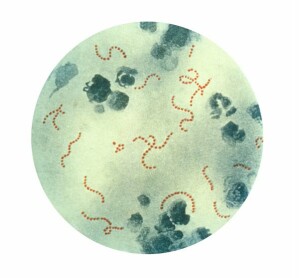

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Inaktivierung des S-Proteins die Streptokokken durch das Immunsystem angreifbar macht“, sagt David Gonzalez von der University of California in San Diego. „Letztendlich könnten die Resultate zur Entwicklung eines neuen Impfstoffs führen.“ Dass A-Streptokokken rote Blutkörperchen lysieren, ist schon lange bekannt und wird als typisches Merkmal dieser Keime zu ihrer Identifizierung genutzt. Doch erst jetzt wird klar, warum diese Eigenschaft den Erregern auch nutzt. Denn offenbar verwenden die Bakterien die bei der Lyse der Blutzellen entstehenden Bruchstücke der Hüllmembran als Schutzschild, der sie vor der eigenen Zerstörung durch die Immunzellen bewahrt.

Das konnten die Forscher mit Hilfe von Nanopartikeln nachweisen, an die sie rote Blutkörperchen angeheftet hatten. Diese gaben sie in eine Nährlösung von A-Streptokokken und fischten daraus Proteine der Bakterien, die sich an die Nanopartikel angelagert hatten. Eines dieser Proteine, als S-Protein bezeichnet, wurde von allen 20 untersuchten Stämmen von A-Streptokokken gebildet. Mutanten der Bakterien, die dieses Protein nicht mehr produzieren konnten, vermehrten sich in Nährlösungen mit menschlichem Blut kaum noch und wurden von Makrophagen und anderen Immunzellen schneller abgetötet als normale Streptokokken.

Indem also S-Proteine Membranstücke von Blutzellen an die Bakterienoberfläche binden, erschweren sie es den Immunzellen, die Erreger als körperfremd zu erkennen und zu eliminieren. Diese „molekulare Mimikry“ bewirkte im Tierversuch, dass 90 Prozent der mit A-Streptokokken infizierten Mäuse starben, während sämtliche Tiere überlebten, die mit Streptokokken-Mutanten ohne S-Protein infiziert worden waren. Wirkstoffe, die die Funktion des S-Proteins hemmen, könnten sich daher für eine Therapie von Streptokokkeninfektionen eignen. Eine solche Alternative zur derzeit üblichen Antibiotikatherapie wäre umso wichtiger, als in einigen Regionen der Welt die Standardbehandlung mit Penicillin in bis zu 40 Prozent der Fälle schon nicht mehr wirksam ist.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit