Vitamin C extrem bremst Tumorwachstum

"Diese Ergebnisse vorklinischer Studien liefern erstmals eine sichere Grundlage dafür, den pharmakologischen Einsatz von Ascorbinsäure zur Krebsbehandlung beim Menschen weiter zu untersuchen", erklären Mark Levine vom National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases in Bethesda und seine Kollegen. Frühere Studien mit Vitamin C-Präparaten hatten widersprüchliche Resultate ergeben. Damals erkannte man nicht, sagt Levine, dass man das Vitamin injizieren muss, um die für eine Krebsbehandlung notwendige hohe Konzentration zu erreichen. Zu Beginn ihrer Arbeiten stellten die Forscher fest, dass sich Dreiviertel von 43 getesteten Kulturen menschlicher Krebszellen durch hohe Vitamin C-Konzentrationen abtöten ließ. Die gleiche Dosis schädigte dagegen verschiedene Kulturen gesunder Zellen nicht. Die abtötende Wirkung beruhte auf der Bildung von Wasserstoffperoxid, das verschiedene Zellbestandteile angreift. Warum gesunde Zellen weniger leicht geschädigt werden als Krebszellen, wissen die Forscher noch nicht.

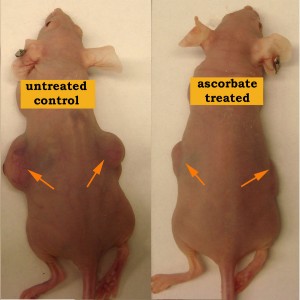

Normalerweise sorgen Kontrollmechanismen dafür, dass der Blutspiegel an Vitamin C - auch bei stark erhöhter Vitaminaufnahme - nicht über einen bestimmten Wert ansteigt. Nur durch eine Injektion in die Bauchhöhle gelang es den Wissenschaftlern bei Mäusen, eine Konzentration von vier Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu erreichen. Ein- bis zweimal täglich verabreicht, verringerte diese Behandlung bei Tieren, denen menschliche Tumorzellen verpflanzt worden waren, das Krebswachstum. Die Entwicklung von Gehirn-, Bauchspeicheldrüsen- und Eierstocktumoren verlangsamte sich um 41-53 Prozent. Während sich bei jeder dritten unbehandelten Maus mit einem Hirntumor Metastasen bildeten, breitete sich der Krebs nach der Vitamin C-Therapie nicht im Körper aus. Eine vollständige Heilung erzielten die Forscher durch die Injektionen allerdings nicht. Das Verfahren könnte aber geeignet sein, die Wirkung anderer Krebsmittel zu unterstützen. Ausreichend hohe Blutspiegel von Vitamin C lassen sich durch intravenöse Injektionen auch beim Menschen einstellen, ohne starke Nebenwirkungen auszulösen, sagen die Autoren. Entsprechende Studien, insbesondere bei Tumorpatienten mit schlechter Prognose, sollten daher bald beginnen.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit