Unperfekte Fasern machen Spinnenseide stark

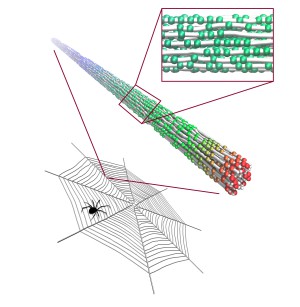

„Was zunächst als Fehler erscheinen mag, kann unbekannten funktionalen Wert besitzen“, schreibt Steven W. Cranford von der Northwestern University: „Hier ist nur die Veränderung von Form und Design nötig, sodass sich der Mechanismus auf ein breites Spektrum von Materialien anwenden lässt, von Polymerfasern bis zu Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Systemen.“ Cranford erstellte am Computer komplette dreidimensionale Modelle der Faserbündel im Webfaden einer Spinne, aus dem sie ihr Fangnetz konstruiert. In einem komplizierten Prozess kombiniert das Tier in seiner Spinndrüse Proteine zur regelmäßigen Struktur. Beim Ausscheiden durch die Spinnwarze entstehen aus der Proteinlösung die feinen Fibrillen, von denen zig miteinander das Spinnfadenbündel bilden, umgeben von einer dünnen Hülle. Diese ist offenbar für die Klebrigkeit eines Netzes verantwortlich, da die Fibrillen selbst aneinander nicht haften. Je feiner aber diese Fäserchen, das hatten frühere Studien gezeigt, desto stärker die Gesamtfaser auch bei kleinen Defekten des Spinnfadens. Im Schnitt haben sie Durchmesser von je 20 bis 200 Nanometer, rund tausendmal weniger als ein menschliches Haar.

Doch es ist nicht allein die Feinheit der Einzelfasern, die die Belastbarkeit der Spinnenseide erklärt – sie ist rund viermal stärker und wesentlich dehnbarer als Stahl. Vielmehr spielt der wechselnde Durchmesser dieser Fibrillen eine wichtige Rolle, wie Cranford in seinem Modell nachweisen kann. Aufnahmen von Rasterkraftmikroskopen hatten gezeigt, dass eine Fibrille im Prinzip einer Art weicher Perlenschnur entspricht, in der die Perlen direkt ineinander übergehen: Der Durchmesser der Faser variiert, einzelne „Perlen“ sind bis 50 Prozent dicker als andere. Wenn solche Fibrillen im Bündel nun dicht aneinander liegen und gedehnt werden, so greifen sie seitlich ineinander - Stellen mit breiterem Durchmesser passen in Lücken an benachbarten Schnüren. Wie in anderen Naturmaterialien sorgt hier die Unregelmäßigkeit – sogenannte strukturelle Heterogenität“ – für besseren Zusammenhang unter Belastung. Cranford konnte den Effekt beim Variieren der Fibrillen-Durchmesser bestätigen. Zu groß durften die Unterschiede in der Faserdicke allerdings auch nicht werden, das beeinträchtigte wiederum die Gesamtfadenstärke.

Für die Natur ist diese leichte Unregelmäßigkeit von doppeltem Vorteil, denn sie erhöht nicht nur die Festigkeit, sie lässt sich im wahren Leben unter wechselnden Bedingungen auch leichter erreichen. Das klingt viel versprechend für Techniker, die bislang versuchten, die Einzelfasern künstlicher Spinnenseide mit möglichst gleich bleibendem, perfektem Durchmesser nachzubilden. Variationen beim Spinnen lassen sich leicht erreichen, eventuell sogar schon durch eine Veränderung der Spinngeschwindigkeit, wie Cranford vermutet – und auch bei zahlreichen anderen gesponnenen Fasern die Stärke verbessern.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit