Neue Hypothese: Warum Herzkrebs so selten ist

„Die Organe, die für Lebenserhaltung und Fortpflanzung am wichtigsten sind, könnten auch besser gegen Krebs geschützt sein“, sagt Frédéric Thomas vom Center for Ecological and Evolutionary Cancer Research in Montpellier. Das sei nicht unbedingt der wichtigste Faktor, der die unterschiedliche Krebsanfälligkeit der Organe erklärt, sollte aber zusätzlich berücksichtigt werden. Zu den inneren Faktoren, die das Krebsrisiko beeinflussen, zählt die Rate der Zellteilung im Rahmen der Geweberegeneration. Dieser Wert ist beispielsweise für Herz und Gehirn nur gering. Dagegen erneuert sich die innere Zellschicht des Darms innerhalb weniger Tage vollständig. Und je häufiger neue Zellen entstehen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit von Mutationen, die Krebs verursachen. Äußere Faktoren, die mit Sicherheit eine wichtige Rolle spielen, sind krebsauslösende Substanzen, die mit der Nahrung in Magen und Darm oder mit der Atemluft in die Lungen gelangen. Die Haut wiederum ist der UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt, wodurch das Krebsrisiko dieses Organs steigt. Alkoholkonsum und Hepatitis-Infektionen begünstigen die Entwicklung von Leberkrebs.

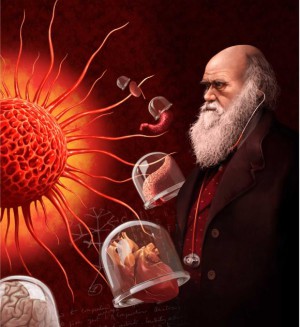

Als weiteren, bisher nicht beachteten Faktor bringen Thomas und seine Kollegen die Evolution von Mechanismen innerhalb eines Organs ins Spiel, die ein Krebswachstum unterdrücken. „Krebszellen sind lebende Einheiten – es ist unmöglich, dass sie nicht durch ökologische Bedingungen beeinflusst werden“, so Thomas. Der Selektionsdruck für einen Krebsschutz war möglicherweise für die einzelnen Organe unterschiedlich stark. Wenn sich in einem großen Organ wie der Leber oder einem paarigen Organ wie den Lungen Tumore entwickeln, beeinträchtigt das den Gesamtorganismus lange Zeit nur wenig. Auch die relativ häufigen Krebserkrankungen von Brust und Prostata wirken sich meist erst im Alter nachteilig aus, indem sich Metastasen bilden. Der Fortpflanzungserfolg wäre nicht beeinträchtigt. Aber Tumore in Hirn, Herz oder Bauchspeicheldrüse kann der Körper weit weniger tolerieren, da diese Krebsformen die biologische Fitness beträchtlich verringern.

Die unterschiedliche Krebsanfälligkeit der Organe könnte also – auch – die Folge einer Kosten-Nutzen-Rechnung der Evolution sein: Für manche Organe würde sich der Aufwand eines Krebsschutzes weniger auszahlen als für andere. Die Aussagen der neuen Hypothese können nicht durch Auswertung von Daten bereits abgeschlossener Studien oder mit Hilfe von Krebsregistern überprüft werden, sagt Thomas. Vielmehr seien dazu neue Langzeitstudien nötig, in denen die Krebsentwicklung in mehreren Organen verfolgt werden müsste. Dabei könnten auch neue Erkenntnisse für eine organspezifische Krebsvorsorge und Therapie gewonnen werden.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit