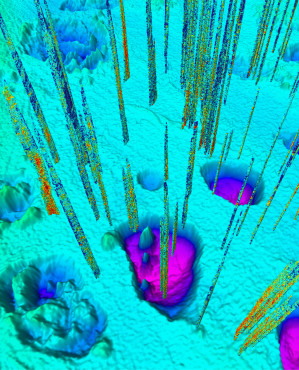

Methanausbrüche formten riesige Krater in der Arktis

„Die heutige Kraterregion war während der letzten Eiszeit von einer dicken Eisschicht bedeckt“, sagt Karin Andreassen vom Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate in Tromsø. Bis zu 2000 Meter dicke Eisschilde lasteten auf dem Untergrund. Unter diesem Druck bildeten sich große Reservoire aus festen Gashydraten, da aus tieferen Erdschichten aufsteigendes Methan nicht entweichen konnte. Noch heute finden sich in vielen Küstenregionen in 500 bis 1000 Meter Tiefe ähnliche Lagerstätten aus Methanhydrat. Die festen und brennbaren Kristalle bildeten sich aus Wasser und Methangas und sind bei Drücken über 20 bar und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt stabil.

Andreassen und Kollegen untersuchten den Meeresboden der Barentsee mit verschiedenen geophysikalische Methoden. Die gewonnen Messdaten flossen in ein Computermodell ein, um die Entstehung der Kraterlandschaft zu erklären. So tauten die Methanhydrate mit der einsetzenden Erwärmung vor 15.000 Jahren partiell auf. Methangas wurde freigesetzt und der Gasdruck im Meeresboden stieg über wenige tausend Jahre stetig an. Etwa vor 12.000 Jahren war der Überdruck so groß, dass es zu plötzlichen Methanausbrüchen kam. Bei diesen Ausbrüchen wurde der Meeresboden aufgerissen und es entstand die weit ausgedehnte Kraterlandschaft.

Diese Ergebnisse erklären aber nicht nur vergangene Prozesse am Meeresboden. Auch heute schlummern noch riesige Methanhydrat-Vorkommen unter den Eisschilden Grönlands oder der Antarktis. Mit zunehmender Erderwärmung könnten auch diese Methanhdrate auftauen und zu plötzlichen Methanausbrüchen führen, will Andreassen nicht ausschließen. Da Methan in der Atmosphäre als ein überaus wirksames Treibhausgas wirkt, würden solche Methanausbrüche die Erderwärmung sogar noch beschleunigen. Auch aus den Kratern der Barentsee entweicht immer noch Methangas. Allerdings viel langsamer und mit deutlich weniger Druck als noch vor 12.000 Jahren.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit