Fieser Pflanzenfeind: Erbgut der Spinnmilbe vollständig entziffert

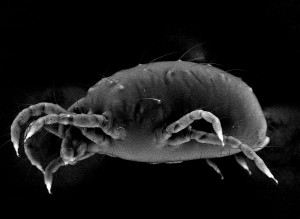

"Wenn wir herausfinden, wie es der Milbe gelingt, sich von den Pflanzen zu ernähren, könnten wir chemische oder biologische Methoden einsetzen, um einen Befall zu verhindern", sagt Richard Clark von der University of Utah, einer der 55 an dem Projekt beteiligten Forscher. Die Identifizierung sämtlicher 18.414 Gene des Pflanzenschädlings ist dazu ein wichtiger Schritt. Das nicht mehr als einen Millimeter große Spinnentier (Tetranychus urticae) ist bei der Suche nach einer Wirtspflanze gar nicht wählerisch. Es befällt neben Mais, Soja, Tomaten, Erdbeeren, Wein und anderen Nutzpflanzen auch zahlreiche Zierpflanzen - insgesamt mehr als 1.100 Arten aus 140 Familien. Das ist nur möglich, weil die Milbe eine Vielzahl von giftigen Abwehrstoffen, die angegriffene Pflanzen zur Verteidigung produzieren, inaktivieren kann.

Welche Gene dazu nötig sind, konnten die Forscher nachweisen, indem sie den Schädling vor und nach einem Wirtswechsel untersuchten: Je nach Art der Wirtspflanze wurden andere Gene ein- und ausgeschaltet, um ein Überleben in der neuen Umgebung zu ermöglichen. Dieselben und weitere Gene sind auch dafür verantwortlich, dass viele Pestizide gegen die Parasiten unwirksam sind. Einige dieser Gene stammen aus Bakterien und Pilzen und wurden im Lauf der Evolution in das Erbgut der Milbe eingebaut. Die genaue Funktion dieser Gene wird nun eingehend untersucht. Das Genom der Spinnmilbe erwies sich mit 90 Millionen DNA-Bausteinen als erstaunlich klein, verglichen mit den Genomen anderer bisher untersuchten Gliederfüßer.

Von besonderem Interesse für die Forscher waren auch die Gene, die die Produktion von Spinnenseide steuern. Obwohl die Milben nicht zu den Webspinnen gehören, können sie in der Kopfregion Spinnfäden produzieren, die ähnlich reißfest, aber noch wesentlich dünner sind als bei diesen. Die Fäden könnten als biologisch abbaubares Material für medizinische Zwecke von wirtschaftlichem Interesse sein. Die Forscher vermuten, dass die fortschreitende Klimaerwärmung eine Ausbreitung der wärmeliebenden Milbe beschleunigen wird. Vielleicht gelingt es, mit Hilfe des jetzt offen gelegten Genoms dieser Gefahr durch neue Bekämpfungsmethoden Einhalt zu gebieten.

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit