Berlin, New York, Toronto: Großstädte mindern CO2-Ausstoß

„Alle diese Städte verringerten ihren Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasen durch einen Wandel beim Kraftwerksbetrieb“, berichten Christopher Kennedy und seine Kollegen vom Department of Civil Engineering an der University of Toronto. Vor allem in Berlin, Toronto und New York wurde zugunsten von Gas und Biomasse weniger klimabelastende Kohle zur Strom- und Wärmegewinnung verfeuert. Zugleich nahm in der deutschen Hauptstadt zwar der CO2-Ausstoß der Industrie um knapp drei Prozent zu. Doch dieser Anstieg konnte durch eine CO2-Reduktion in vergleichbarer Höhe beim Straßen- und Flugverkehr ausglichen werden.

Gosat-Satellit misst CO2-Ausstoß von Metropolen aus 666 Kilometer Höhe

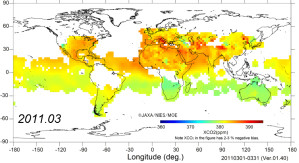

Zwar zeigen diese Werte, dass die ausgewählten Metropolen eine noch zaghafte Kehrtwende beim CO2-Ausstoß geschafft haben. Doch sind die Daten mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren. Denn weltweit schätzen Städte heute ihre Kohlendioxid-Emissionen auf der Basis von Verbrauchsdaten ab. Dazu zählen der Stromverbrauch, die Verkehrsdichte oder auch die Betriebsdauer von Wärmekraftwerken. Konkrete objektive Messungen in der Atmosphäre fehlen häufig. Diese Lücke konnte nun ein amerikanisches Forscherteam mit verschiedenen Kameras und Spektrometern an Bord des Satellitens „Gosat“ beispielhaft für die Metropolen Los Angeles und Mumbai stopfen und stellen ihre Methode im Fachblatt „Geophysical Research Letters“ vor.

Eric Kort und seine Kollegen vom Keck Institute for Space Studies am Caltech in Pasadena analysierten dazu die Messdaten des japanisch-amerikanischen Satelliten „Gosat“, der aus einer Höhe von 666 Kilometern den lokalen CO2-Ausstoß von Großstädten ermitteln kann. Ihr Ergebnis: Die kalifornische Großstadt stößt im Mittel gut 3,2 CO2-Moleküle auf eine Million Moleküle (XCO2 , ppm) in trockener Luft aus und Mumbai 2,4 ppm XCO2 . Für diese lokalen Messungen scannten die Spektrometer während der 100 Minuten dauernden Erdumrundung des Satelliten einen etwa zehn Kilometer breiten Streifen auf der Erdoberfläche ab.

Das Infrarot-Spektrometer IR-FTS fing dazu vom Erdboden reflektierte Wärmestrahlung in insgesamt vier Frequenzbereichen auf. Je nach Menge an Kohlendioxid in der gesamten Säule zwischen Erdboden und Satellit absorbierte das Treibhausgas einen spezifischen Teil der Wärmestrahlung. Daher lieferten diese Daten die Grundlage für eine objektive CO2-Emissionsmessung. Stark beeinflusst wurde die Aufnahme der IR-Spektren allerdings von der Wolkenbedeckung. Eine zweite Kamera - Cloud and Aerosol Imager (CAI) - bestimmte daher im sichtbaren Spektralbereich die jeweils aktuelle Wetterlage und die Verteilung von Aerosolen in der Atmosphäre. Für die CO2-Messung wurden dann nur die Messdaten herangezogen, bei denen gemäß den CAI-Bildern eine wolkenfreie Sicht auf die Großstadt vorherrschte.

Messung berücksichtigt Wind und Wetter in der Stadtregion

Allein diese „Wolkenkorrektur“ reichte allerdings nicht aus. Denn auch die in der Metropolenregion während der Messung wehenden Winde machten eine CO2-Emissionsmessung ungenau. Um diese verfälschenden Faktor berücksichtigen zu können, nahmen Kort und Kollegen eine CO2-Messung über einem möglichst kaum besiedelten Areal in direkter Nachbarschaft zu den beiden Großstädten auf. Aus diesen Daten gewannen sie einen wind- und wetterabhängigen Messuntergrund, den sie bei ihrer Analyse verrechnen konnten. Trotz dieser Maßnahmen waren die gewonnenen Messdaten noch immer mit einer Ungenauigkeit von knapp 50 Prozent behaftet. Diese Fehlerspanne ließe sich jedoch über häufigere Messungen möglichst auch mit verschiedenen Satelliten in Zukunft verkleinern. Gut zu gebrauchen sind sie heute aber schon für noch mehr vergleichende Messungen zu verschiedenen Zeitpunkten, um den Trend der CO2-Emissionen über mehrere Jahre mit höherer Sicherheit feststellen zu können.

Treibhausgase aus den Städten: Hamburg ist viel sauberer als Stuttgart

Treibhausgase: Lieber genau messen als grob schätzen

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit