Alzheimer-Schutz – lebenslang geistig aktiv bleiben

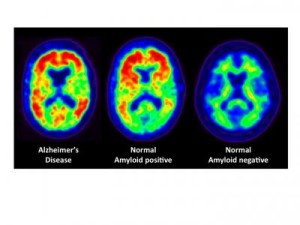

„Erstmals wurde die geistige Aktivität in Bezug zum Aufbau von Amyloid-Ablagerungen im Gehirn gesetzt“, erklärt Erstautorin Susan Landau von der University of California in Berkeley. „Die Ansammlung von Amyloid beginnt möglicherweise schon viele Jahre bevor Symptome auftreten. Daher ist es möglich, dass man zu dem Zeitpunkt, an dem man Alzheimer-Symptome wie Gedächtnisprobleme hat, kaum noch etwas tun kann, um den Krankheitsverlauf zu stoppen. Der Zeitpunkt einzugreifen könnte viel früher sein, weshalb wir versuchen herauszufinden, ob Lebensstilfaktoren mit den frühesten möglichen Veränderungen in Zusammenhang stehen könnten.“ Landau und ihre Kollegen hatten 65 gesunde Senioren im Alter von durchschnittlich 76 Jahren um eine Einschätzung gebeten, wie oft sie sich in diversen Lebensabschnitten von der Kindheit bis in die Gegenwart geistig beanspruchenden Tätigkeiten gewidmet hatten – etwa Büchereibesuchen, dem Lesen von Büchern oder Zeitungen, dem Schreiben von Briefen oder E-Mails oder aber auch dem Spielen. Außerdem testeten die Forscher ausführlich die Gedächtnis- und Denkleistungen der Teilnehmer und untersuchten mit Hilfe von Positronen-Emissions-Tomographie (PET), ob und in welchem Ausmaß sich Ablagerungen aus Beta-Amyloid im Hirn gebildet hatten. Als Vergleich dienten ihnen zehn Alzheimerpatienten sowie elf junge Kontrollprobanden Mitte Zwanzig.

Die Ergebnisse waren eindeutig: Bei den Personen, die sich über ihr gesamtes Leben hinweg häufiger mit geistig fordernden Beschäftigungen gewidmet hatten, zeigten die PET-Scans weniger der typischen Ablagerungen im Gehirn. Diejenigen mit der intensivsten kognitiven Aktivität zeigten sogar mit den jungen Kontrollprobanden vergleichbare Ergebnisse. Dagegen ähnelten die Hirne derjenigen mit der geringsten kognitiven Aktivität eher denen der Alzheimerpatienten. Dieser Zusammenhang bestand unabhängig von anderen Faktoren wie zum Beispiel Gedächtnisleistungen, körperlicher Aktivität, Geschlecht oder Bildungsstand. Eine starke Verbindung zwischen dem Ausmaß der Ablagerungen und der aktuellen geistigen Leistungsfähigkeit fand sich übrigens nicht.

„Diese Ergebnisse zeigen eine neue Denkweise darüber auf, wie sich geistiges Engagement während des Lebens auf das Hirn auswirkt“, sagt Landaus Kollege und Seniorautor William Jagust. Solche das Gehirn fordernden Aktivitäten könnten sich auf einen primären Krankheitsprozess auswirken. Dies lege wiederum nahe, dass kognitive Therapien günstig für die Behandlung sein könnten, wenn sie nur früh genug angewandt würden. Und nicht zuletzt gibt es keinerlei Risiken und Nebenwirkungen: „Geistige Aktivität hat keine Schattenseite – sie kann nur vorteilhaft sein.“

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten

Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien

Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit

Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit